Lord Curzon déclarait, le 21 novembre 1918, à l’Interallied Petroleum Conference : « The Allied Cause had Floated to Victory upon a Wave of Oil – Les Alliés ont vogué vers la victoire sur une nappe de pétrole »[1]. Dès lors, l’approvisionnement en produits pétroliers devenait un enjeu crucial dans la perspective d’un possible nouveau conflit. Dans les années 1930, la couverture des besoins de l’Armée de l’Air en essence de qualité appropriée allait s’imposer comme une préoccupation centrale de la politique française des carburants.

Version imprimable

Une politique volontariste

Tirant les leçons de la Grande Guerre, les gouvernements français successifs vont s’efforcer de mettre sur pied une politique volontariste de ravitaillement en carburants, avec la création d’une industrie nationale du raffinage, mais aussi des tentatives plus dispersées de diversification des ressources en carburants.

Les lendemains de la Grande Guerre

Comme l’indique l’image d’une victoire alliée obtenue « sur une nappe de pétrole », utilisée par Lord Curzon, la Grande Guerre avait révélé le caractère stratégique de ce produit. Le 15 décembre1917, Clémenceau devait même lancer un véritable appel au secours au président américain Wilson : sans le tonnage nécessaire à la fourniture du pétrole, nous risquons de perdre le conflit. Toutefois, si l’accès au pétrole était devenu un objectif de la politique française, c’était aussi un objet de rivalité entre les alliés d’hier. De plus, malgré la part prise à la victoire, « la France ressembla à un écolier dans la cour des grands »[2] quand il lui fallut se confronter aux intérêts anglo-saxons dans le domaine pétrolier. Heureusement, elle pouvait à l’occasion bénéficier des rivalités entre les groupes internationaux, comme lorsque Deterding, le patron de Royal Dutch, prévient le gouvernement français pour faire échouer un projet anglais de céder la part allemande des pétroles irakiens à son rival, l’Anglo-Iranian.

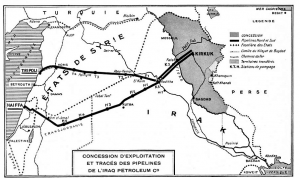

Avec l’effondrement de l’empire ottoman, le devenir des gisements de pétrole irakiens, encore mal identifiés, se trouvait en effet posé. Lloyd Georges avait obtenu de Clemenceau le renoncement au vilayet de Mossoul, pourtant attribué à l’influence française par les accords Sykes-Picot de 1916. On lui en fit reproche, peut-être à tort, puisque ce district n’incluait pas la région pétrolifère de Kirkouk et que s’y attacher revenait à avoir « ‘Mossoul sans le pétrole’, mieux valait sans doute n’avoir pas Mossoul et avoir du pétrole. Ce fut l’objet des négociations ultérieures» [3], alors que la négociation devait plutôt viser « le pétrole sans les territoires ». Non sans difficultés, la France se voyait reconnaitre la part allemande de la Turkish Petroleum Ltd., soit un droit sur un quart du pétrole irakien, soit comme attributaire, soit comme producteur en recevant une part équivalente du capital de l’Irak Petroleum Company, appelée à prendre le relais de la Turkish. Acté à la conférence de San Remo en 1922, cet accord devait se heurter à l’opposition des États-Unis, qui n’acceptaient pas ce partage anglo-français dans un territoire sous mandat. Il fallut donc accorder à des compagnies américaines, groupées autour de la Standard of New Jersey, un quart du capital, cédé par l’Anglo-Iranian contre une redevance égale à 10% de la production. Compte tenu de 5% revenant à Gulbenkian en vertu d’accords d’avant-guerre, la part française revenait à 23,75%.

A la conférence de San Remo, Lloyd Georges (2), Curzon (5), Berthelot (6), Millerand (1), et les délégués japonais et italiens. Source : archives Larousse

L’accord prévoyait aussi l’écoulement de la production vers la Méditerranée, par un pipe-line traversant la Syrie, avec deux embranchements, l’un vers le port de Tripoli, au Liban sous mandat français, l’autre vers Haïfa.

Gisements et pipe-lines du pétrole irakien dans les années 1930, source: Revue de l’énergie

Saluée comme une réussite de la politique pétrolière française, la disposition de pétrole irakien n’allait pas sans inconvénient technique. De ce fait, nombre de raffineries françaises « traitent surtout les pétroles bruts d’Irak, lesquels ne donnent que très difficilement des essences à indice d’octane élevé. Même en utilisant les procédés les plus modernes du cracking et du reforming, il est extrêmement difficile d’atteindre 70, et nombre de raffineurs n’ont pas encore d’installations de reforming. A l’heure où les supercarburants, d’indice nécessairement supérieur à 75, atteignent parfois 80, […] nombre de voitures françaises et la plupart des voitures étrangères ne peuvent éviter le fameux ‘cliquetis’ du moteur avec du carburant à 60 et doivent utiliser les supercarburants. Conserver un indice de 60 [pour l’essence automobile], c’est maintenir l’industrie française en état d’infériorité »[4]. Un article de 1947 donne la description suivante[5] : « Le pétrole d’Irak est un brut paraffineux dont la qualité n’est pas très appréciée pour les raisons suivantes :

-il donne une essence à bas indice d’octane ;

-l’essence obtenue par craquage du pétrole, du gasoil ou du fuel a également un indice d’octane bas ;

-il contient une très forte proportion de souffre (2%)»

Les gisements découverts après-guerre, notamment dans le sud du pays, devaient par contre fournir un brut de bonne qualité.

Mise en place de la politique pétrolière

« Contrôle des sources d’approvisionnement, statuts des importations et du raffinage, développement de la flotte pétrolière, constitution de stocks de réserve, encouragement à la recherche et à l’emploi des carburants de remplacement, tels sont les points essentiels de notre politique du pétrole dont l’exécution a été confiée à l’Office National des Combustibles Liquides institué par la loi du 10 janvier 1925 en établissement public doté de l’autonomie financière »[6], on mesure à cette liste l’étendue du mandat confié à l’ONCL, dont l’influence se trouvera renforcée par la permanence et la stature de son directeur, Louis Pineau, dont le ministre de tutelle, Anatole de Monzie, devait finalement prendre ombrage en 1939 en transformant l’office en une simple direction ministérielle[7]. Signe des temps, les missions de l’ONCL reprenaient point par point « les directives de la politique française du pétrole fixées le 10 novembre 1923 par le Conseil Supérieur de la Défense Nationale »[8].

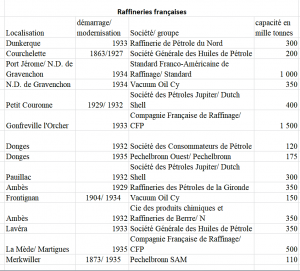

L’ONCL devait parrainer la constitution de la Compagnie Française des Pétroles -CFP-, qui recevait la part française de l’Irak Petroleum Company, puis de sa filiale de raffinage CFR. Il a ensuite contribué à définir la politique d’importation, définie par des lois de 1925 et de 1928. Ces lois instituaient un système complexe de contingentement, associant des autorisations générales et des autorisations spéciales limitant la part de chaque société importatrice. Un système semblable de restriction aux importations et d’incitations douanières visait à développer une industrie nationale du raffinage qui couvrait en 1938 les trois quarts des besoins français, non sans quelques surcapacités. Le dispositif assurait une place aux raffineurs français : la CFR, Pechelbronn et des sociétés constituées par des groupements de transporteurs et de distributeurs, à côté des grands ‘trusts’ étrangers, l’anglo-néerlandais Royal Dutch Shell et les américains Standard Oil of New Jersey et Socony Vacuum.

La raffinerie CFR à Gonfreville en 1933, source : CFR, via Le Nez

La majorité des raffineries construites en réponse à la Loi de 1928 sont entrées en service entre 1933 et 1935. Avec près de la moitié des capacités installées dans la Basse-Seine, leur implantation résultant « d’un choix avant tout du fait des sociétés »[9], répondait plus à des critères économiques, de proximité du marché, qu’à des exigences de défense nationale.

Les raffineries françaises en 1938, source: Edgar Faure, Le pétrole, 1939.

Généralement considérée comme une réussite, cette constitution d’une industrie du raffinage devait quelquefois se trouver critiquée, comme par exemple par le futur chef de gouvernement de la Quatrième République, Edgard Faure. « On ne pouvait donc, sauf exceptions toujours possibles, faire naître et vivre le raffinage en France qu’en le soutenant par des mesures artificielles et il apparait ainsi comme un de ces monstres dont la mode de l’autarchie [sic] favorise étrangement la multiplication dans l’économie des états»[10]. Edgar Faure relève également un défaut majeur du dispositif adopté du point de vue de la Défense Nationale : « l’utilité du raffinage national en cas de conflit est rendu très aléatoire par la vulnérabilité des raffineries, telles du moins qu’elles ont été disposées sur notre territoire », avec leur concentration entre Rouen et Le Havre. De ce fait, « il est certainement déplorable qu’une politique plus prévoyante n’ait pas assuré, alors qu’il en était temps et que les investissements définitifs n’étaient pas faits, la dissémination des raffineries et leur installation dans des zones d’une protection aisée »[11].

La réglementation imposait aussi aux raffineurs la constitution de stocks, tant de brut que de produits finis, qui devaient assurer la couverture des besoins lors des premiers mois d’un éventuel conflit.

En quête du « carburant national »

Parmi les missions de l’ONCL figurait, avons-nous vu, « l’encouragement à la recherche et à l’emploi des carburants de remplacement». La recherche de carburants alternatifs, réduisant la dépendance nationale à l’égard des carburants importés, restera d’actualité tout au long des années 1930. Malgré les encouragements, la prospection pétrolière en France et outre-mer ne donne guère de résultat avant la découverte du gisement de gaz de Saint-Marcet en 1939. On remarque que les recherches outre-mer, avec des moyens d’ailleurs modestes, n’étaient pas bien orientées (Maroc, Tunisie, Madagascar…), à l’exception du Gabon, seule piste qui devait s’avérer porteuse[12].

Par ailleurs, les schistes bitumineux, exploités à Télots, près d’Autun, culminaient à une production de 8000 tonnes d’essence, sans offrir de perspectives de développement significative.

Concasseur à la mine de schiste bitumineux de Telots, près d’Autun, source: site patrimoine-minier.fr/bourgogne

A côté de la distillation des lignites et de la houille, sur laquelle nous reviendrons, les sources alternatives de carburant résidaient dans des transformés de produits végétaux, gaz forestiers et alcool. Des normes variables selon les années imposaient le mélange d’alcool à l’essence, en particulier dans le carburant dit pour poids lourd. Le moindre pouvoir calorifique de l’alcool constituait cependant un inconvénient et cette politique répondait plutôt à un objectif de résorption de surproduction que d’une préoccupation de fourniture de carburants nationaux. Elle devait d’ailleurs faire régulièrement d’objet de rivalités entre les betteraviers et les vignerons, et leurs soutiens au parlement, pour le partage de la manne.

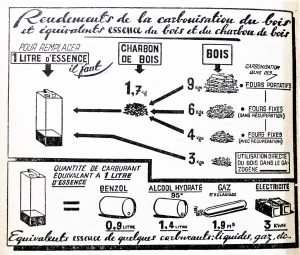

Le recours au gazogène, alimenté au bois ou au charbon de bois, devait s’avérer pendant la guerre le seul substitut réel aux dérivés du pétrole. De 1935 à la guerre, il devait faire l’objet de mesures d’incitation fiscale, mais aussi de contrainte. En août 1937 et juin 1938, deux décrets-lois ont imposé aux services publics et aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandise d’utiliser une force motrice d’origine nationale sur 10% au moins de leur matériel roulant[13]. Par ailleurs, les revues techniques suivaient régulièrement les réalisations des constructeurs dans le domaine. On estimait en 1940 que « pour économiser par an 100 000 tonnes d’essence, il faut environ 12000 véhicules à gazogène et 150 000 tonnes de charbon de bois »[14]. Les 10 millions d’hectares de forêt française peuvent fournir 40 millions de stères de bois de feu par an, dont 14 sont inutilisés. Ils permettraient de produire un million de tonnes de charbon de bois, équivalent à 500 000 tonnes d’essence, en exigeant cependant une main d’œuvre indisponible en temps de guerre.

Rendement de quelques substituts au pétrole, source: Dalemont, 1944

Dans un ouvrage de 1939, Pierre Queuille se livre à une analyse très détaillée des coûts de revient des différents substituts à l’essence de pétrole. Sur la base des essais réalisés, il calcule ainsi que le prix de revient en carburant d’une tonne kilométrique avec un camion Berliet GKR de 4,5 tonnes serait réduit de 0,406 franc, avec un moteur à essence, à 0,307 avec un moteur à gazogène. La forte augmentation du prix du bois après la déclaration de la guerre devait toutefois faire disparaître cet avantage.

A défaut de pétrole, il convenait de se tourner aussi vers les possibilités offertes par la transformation des combustibles minéraux, charbons et lignites. Le gaz des cokeries et des usines à gaz de ville pouvait aussi alimenter des moteurs, procurant une économie d’essence évaluée à 250 000 tonnes[15]. Toutefois, le gaz devait être préalablement comprimé, ce qui en compliquait l’utilisation. Alors que son emploi paraissant notamment justifié pour les transports en commun de la région parisienne, des considérations de coût devaient dissuader les régies concernées de s’engager dans cette voie[16].

1937-1938 : L’hydrogénation, solution en vue ?

Pour tirer des ressources minérales un substitut à l’essence de pétrole, la solution la plus efficace réside dans les procédés d’hydrogénation, utilisées massivement en Allemagne pour la production d’essence synthétique. Si les réalisations d’outre-Rhin sont bien connues, on sait moins que le recours à l’hydrogénation des lignites et charbons a été pendant des années au cœur des projets français pour acquérir une certaine indépendance énergétique. Cette orientation recevait en particulier le soutien de l’Armée de l’Air, en raison de la qualité des essences de synthèse obtenue par les procédés d’hydrogénation.

Les besoins de l’Armée de l’Air

Alors que le ministère de l’aviation britannique dispose d’une autonomie en matière de politique d’approvisionnement, avec les moyens financiers de cette autonomie, la loi française charge l’ONCL de toutes les questions relatives au ravitaillement du pays en combustibles liquides de toute nature. « Jusqu’en 1935, le département de l’Air faisait simplement connaître à cet office ses besoins en carburant. Il n’intervenait plus ensuite…Les résultats de ce désintéressement excessif ont été particulièrement nocifs ». Aucun stock, ni dispositif d’approvisionnement en temps de guerre, ni programmes d’études sur les nouveaux carburants n’étaient disponibles. A partir de 1936, les représentants de l’Air auprès de l’Office ont été particulièrement actifs »[17].

Ainsi, l’état-major de l’Air procède-t-il à un examen de ses besoins quand le Comité Permanent de la Défense Nationale examine le 3 Novembre 1937 la question du « ravitaillement en hydrocarbures en temps de guerre »[18]. Les besoins français « en régime de guerre » sont alors évalués à 1,1 million de tonnes d’essence-avion, 2 millions de tonnes d’essence-auto et 4,4 millions de tonnes de mazout. Une note du 21 Mars 1938 porte cette évaluation à 1400 000 tonnes, sans doute pour l’adapter à l’aviation prévue dans le Plan V[19]. La moitié de ce total risque de ne pas être couvert par la production ni par les importations « au cas où la Méditerranée serait fermée ». En premier lieu, il est donc décidé d’augmenter les stocks. Les crédits demandés par le Ministère de la Guerre devraient permettre de porter les réserves d’essence avion à 200 000 tonnes fin 1938, 300 000 fin 39 et, progressivement, à 600 000 fin 1942.

Au-delà du problème quantitatif des volumes nécessaire, se pose la question spécifique de la qualité requise de l’essence d’aviation. De ce fait, pour l’état-major de l’Air, « rien n’est plus inexact que de considérer seulement le problème de ravitaillement en carburant d’aviation comme une simple variante du problème général du ravitaillement de la nation en combustible liquide ». L’état-major obtient ainsi que l’ONCL intègre au programme national la fourniture de plomb tétraéthyle. Les critères de sécurité d’approvisionnement et de qualité des essences de base le conduisent aussi à soutenir vigoureusement la réalisation des usines projetées pour la mise en œuvre des procédés d’hydrogénation.

1937 : les projets d’hydrogénation se précisent

Soucieux de pallier à l’absence de pétrole en Allemagne, le gouvernement hitlérien devait accélérer à partir de 1934 la production d’essence synthétique par hydrogénation de la houille ou de goudrons selon un procédé mis au point par l’IG. Farben. La production, de 350 000 tonnes en 1935, devait atteindre 825 000 tonnes en 1937[20]. En Grande-Bretagne, les Imperial Chemical Industries construisaient à Billingham une usine de 150 000tonnes de capacité. En 1931 est enregistrée au Lichtenstein, avec bureaux à La Haye, une société ad hoc, l’International Hydrogenation Patent Company, en vue de gérer les brevets mis en commun par l’I.G. Farben, les Imperial Chemical Industries britanniques et les grands pétroliers : Standard Oil, Royal Dutch-Shell et Anglo-Iranian[21].

En France, un Comité Interministériel pour l’hydrogénation suscite en 1934 la construction de deux usines-pilotes, utilisant des techniques françaises, procédé Valette à Béthune et procédé Audibert à Liévin. En novembre 1936, alors que ces usines pilotes démarrent juste, Paul Ramadier, sous-secrétaire d’État aux Mines, à l’Électricité et aux Combustibles liquides du gouvernement Blum, décide d’une mission d’étude placée sous la direction de l’ingénieur général Louis Crussard. Le rapport présenté par Crussard le 14 mars 1937 apporte un éclairage précis sur le développement des projets et des travaux français dans le domaine. Dans un contexte marqué par la multiplicité des procédés et leur développement rapide, Crussard pose bien les priorités : s’attacher aux solutions pouvant apporter rapidement une production industrielle de carburants de grande qualité, permettant en particulier d’obtenir de l’essence d’aviation[22]. « Une chose est claire: l’urgence de produire les essences de qualité demandées par la Défense Nationale. Tout le monde est d’accord là-dessus, mais la divergence apparait lorsqu’il s’agit d’exécuter. La controverse ne cesse pas d’être vive entre les partisans de l’hydrogénation et ceux des plus récentes techniques de l’industrie pétrolière. Jusqu’ici, l’expérience prouve que cette controverse a été stérile et nuisible, puisqu’elle n’a eu d’autre effet que de différer les décisions à prendre […] On ne diminue pas l’angoisse de l’âne de Buridan[23] en améliorant simultanément la qualité des deux bottes de foin qu’on lui présente et pendant ce temps-là, l’âne de Buridan allemand mange les deux bottes à la fois »[24].

Il n’est pas question de reprendre ici l’argumentation aussi rigoureuse que détaillée du rapport. On s’en tendra aux trois pistes retenues par Crussard comme les plus praticables rapidement, tant sur le plan technique que par les ressources minières mobilisées. Chaque site pourrait recevoir une ou plusieurs unités capables de produire 60 000 tonnes d’essence pour un coût de l’ordre de 270 millions par unité, qui se répartiraient, en cas de décision rapide, en environ 60 millions sur l’exercice 1937 et 210 sur 1938.

L’ingénieur général Louis Crussard, source: Annales des Mines

Les projets d’hydrogénation retenus portaient, dans l’ordre de priorité sur l’utilisation des carbolignites de Gardanne et des houilles flambantes de Decazeville. Des essais complémentaires étaient nécessaires pour préciser le choix des procédés et différents réglages influençant la qualité des produits. Menés en 1937 et 1938, en particulier dans l’usine pilote de Liévin, ces essais devaient confirmer l’adaptation du procédé Audibert, donnant un rendement satisfaisant au traitement des lignites dans l’usine prévue à Gardanne.

Les Ailes se font l’écho, le 25 février 1937, du rapport du député Félix Gouin[25] sur le budget relatif aux carburants, largement inspiré des travaux de la commission Crussard. Après avoir évoqué le soutien aux recherches pétrolières, les perspectives offertes par les schistes bitumineux et le démarrage des installations de Béthune et de Liévin, l’article fait état de la politique envisagée pour une production industrielle d’essence de synthèse.

Annonce du programme d’hydrogénation en Février 1937, source: Les Ailes, 25-02-37

Le programme annoncé vise à construire, pour un milliard de francs, trois usines capables de produire au total 300 000 tonnes d’essence en utilisant les deux procédés français et, en cas d’accord du consortium détenteur du brevet international, la méthode IHP. La construction de deux usines « qui seraient vraisemblablement établies sur les gisements de houille et de lignite du midi de la France » devait être engagée dès 1937[26].

Au-delà de ces projets sélectionnés, « l’hydrogénation permettrait de tirer parti de combustibles encore mal utilisés comme les lignites des Bouches du Rhône, ou inexploités, comme les lignites des Landes. Ces dernières sont relativement riches et exploitables à bon marché, grâce à leur situation au voisinage immédiat de la surface qui permet d’envisager des extractions mécaniques »[27].

Les orientations du rapport Crussard, ayant reçu le soutien de l’Armée de l’Air, puis du Comité Permanent de la Défense Nationale en décembre 1937, devaient être reprises lors des discussions de 1938, non sans des modifications qui actaient une évolution des vues sur l’intérêt des procédés d’hydrogénation.

1938 vers un aboutissement des projets d’hydrogénation

En mars 1938, l’ingénieur en chef Bihoreau, Directeur des services techniques de l’ONCL, présente un rapport sur le ravitaillement en essence aviation qui, avec une grande clarté, fait état des contraintes et évoque les perspectives ouvertes par les nouveaux développements techniques. Reportant en annexe un examen plus complet de ce rapport, nous n’en présenterons ici que les grandes lignes.

La fourniture du carburant adapté aux moteurs actuellement en service, à indice d’octane 85[28] est examinée d’abord, puis la question de l’essence à 100 d’octane, mise au point récemment aux États-Unis. Même si les services techniques ont justement estimé avec raison que la construction d’avions utilisant cette nouvelle essence ne devait pas être entreprise avant que le ravitaillement en soit assuré, « le problème des carburants à 100 d’octane se pose cependant de façon urgente et il importe de le résoudre à bref délai pour que nos avions ne risquent pas de subir un lourd handicap par rapport aux appareils étrangers ».

Le rapport Bihoreau, mars 1938, source: SHD

La fourniture même de l’essence à 85 d’octane est loin d’être assurée. « Les bruts capables de fournir des essences de base à 70 d’octane pouvant être utilisées pour la fabrication de carburant aviation n’existent dans le monde qu’en quantités limitées » et le pétrole irakien donne à la distillation un taux d’octane trop faible. La disproportion entre consommation du temps de paix et celle du temps de guerre ne permet pas de mettre à la charge des importateurs ou des raffineurs la constitution des stocks nécessaires, au rythme de 100 000 tonnes par an jusqu’en 1942.

Les perspectives d’importation de brut dépendent de la situation maritime, la fermeture de l’Atlantique ou de la Méditerranée ayant des conséquences lourdes, bien que différentes, sur la production nationale. En tout état de cause, « le brut des Indes néerlandaises fournit la plus grosse part de l’essence aviation (288 000T). Dans le cas de Méditerranée orientale fermée, les navires devraient faire le tour par l’Afrique, ce qui aurait pour conséquence un accroissement sensible de la durée du trajet et rendrait le ravitaillement aléatoire dans une certaine mesure ».

« Même dans des conditions favorables, la production nationale ne pourrait couvrir que la moitié des besoins en essence à 85 d’octane, d’où la nécessité de se tourner vers l’importation. Le problème est alors qu’aucune des grandes sociétés internationales ne veut prendre l’engagement de livrer en temps de guerre des quantités supérieures aux importations du temps de paix », alors qu’on ne peut accroitre ces importations sans évincer des marchés les producteurs nationaux.

Le rapport se tourne alors vers des solutions techniques. « Si l’on se bornait à consommer dans les moteurs d’avions de l’essence de première distillation, la satisfaction des besoins de l’Armée de l’Air s’avérerait particulièrement difficile, sinon impossible ». Le recours à de l’essence de craquage ou de reforming améliorerait les perspectives, mais cette solution reste insatisfaisante car l’essence de craquage [thermique] comporte trop de gommes et se prête mal à l’adjonction de plomb tétraéthyle, ce qui suggère de rechercher quelles améliorations pourraient lui être apportées: « Deux voies s’ouvrent immédiatement celle de l’hydrogénation et celle du craquage catalytique ».

Sur la base d’essais effectuées au Centre de [Meudon-]Bellevue confirmant la possibilité d’utiliser l’essence d’hydrogénation, combinée à un pourcentage adéquat d’essence d’Irak, « on peut dire en définitive qu’une usine d’hydrogénation d’une capacité annuelle de 100 000 tonnes permettrait d’obtenir par mélange avec de l’essence d’Irak une quantité d’essence aviation 85 entre 100 000 et 200 000 tonnes . Devant ces résultats, il avait été proposé dès l’année 1936 d’entreprendre la construction d’usines d’hydrogénation et il n’a pas tenu à l’Office National des Combustibles Liquides que cette réalisation fût sur le point d’être achevée à l’heure actuelle. Il apparait indispensable de ne pas attendre plus longtemps pour entrer dans la voie des réalisations, car l’hydrogénation apporte une contribution importante au ravitaillement en essence d’indice d’octane 85. Elle peut aussi contribuer à la fabrication d’essence à 100 d’octane et d’explosifs ».

Bihoreau évoque alors le procédé Houdry, solution prometteuse telle « qu’il serait désirable d’inciter certaines raffineries à monter des installations de craquage catalytique », mais qui ne lève en rien la nécessité de construire rapidement des usines d’Hydrogénation.

Le rapport Bihoreau aborde ensuite la question des carburants à 100 d’octane, explorant les problèmes techniques et industriels à résoudre, en particulier pour la production de l’isooctane.

Le rapport Bihoreau marque un tournant dans l’orientation des projets d’hydrogénation. Jusque-là, la priorité attachée à une ressource nationale avait conduit à privilégier le traitement des lignites, alors qu’il apparait que l’hydrogénation des gas-oils permet d’obtenir une essence d’aviation de haute valeur antidétonante et de l’isopentane, autre composant intéressant qui ne peut être obtenu à partir des pétroles bruts traités en France. Par ailleurs, « l’emploi des gas-oils comme matière première a l’avantage de ne nécessiter qu’une seule phase d’hydrogénation [mais] il a par contre l’inconvénient de faire appel à un combustible liquide qui recevra d’autres emplois en temps de guerre et dont les disponibilités risquent d’être faibles », ce qui suggère de traiter également des fuels-oils. Ainsi était annoncée une réorientation du programme d’hydrogénation français, semblable à celle qui devait intervenir dans la grande usine anglaise de Billingham.

Le programme de juillet 1938, chant du cygne pour les projets d’hydrogénation

Le programme présenté par Louis Pineau au Comité des carburants le 26 Juillet 1938 et approuvé par Daladier acte la reconversion partielle vers les produits pétroliers en prévoyant la construction de quatre usines d’hydrogénation[29] :

-Martigues, devant produire 33 000 tonnes d’essence-avion à partir d’huiles primaires d’hydrogénation des lignites de Gardanne, suivant le procédé de Liévin [procédé Audibert- cout estimé : 710 millions];

– Donges, devant produire 70 000 tonnes par hydrogénation des gas-oils, selon le même procédé [cout estimé : 374 millions];

-Pauillac, usine du groupe Standard-Jupiter, d’une capacité de 100 000 tonnes, selon le procédé international IHP [cout estimé : 300 millions];

-Decazeville, d’une capacité de 30 000 tonnes par traitement des houilles flambantes par le procédé de Béthune [procédé Valette, cout estimé : 480 millions].

Decazeville, seule houillère française à ciel ouvert, photo d’après-guerre

Aboutissement des travaux menés depuis 1936, ce programme était très couteux : 1864 millions d’investissements pour une capacité annuelle de 230 000 tonnes d’essence aviation, l’usine de Gardanne représentant 38% du coût pour seulement 13% de la production. Le coût annuel des 230 000 tonnes produites était estimé à 710 millions, pour une valeur commerciale de 230 millions, soit un surcoût de 200%. Certes, il ne s’agissait pas d’une charge budgétaire directe, mais pour l’essentiel d’investissements à effectuer par les Sociétés. Le coût pour le budget résultant de l’engagement à acheter à des prix rémunérateurs, assurant l’amortissement complet des installations, s’élevait à 3,5 milliards, ce qui conduisait le Ministre des Finances à demander un aménagement du programme afin que « les avantages techniques que la Défense Nationale croyait pouvoir trouver dans la fabrication de l’essence synthétique ne fussent pas acquis au détriment de notre situation monétaire et financière »[30].

Passant outre cet avertissement, le gouvernement prenait le 12 Novembre le décret-loi, texte nous appellerions maintenant une ordonnance, prévoyant la participation de l’Etat au capital des entreprises et la garantie des emprunts qu’elles devaient émettre. Le 16 Janvier 1939, Paul Reynaud, ministre des Finances, réduisait à 400 millions le montant des garanties d’emprunt par l’Etat. L’ajustement était d’autant plus difficile que le soutien parlementaire allait aux projets les plus coûteux d’hydrogénation de matières premières nationales. Ne retenir, comme le dicte l’efficacité, que « l’hydrogénation des dérivés du pétrole…soulèverait dans l’opinion plus ou moins bien informée des réactions certaines, notamment en ce qui concerne l’usine des Bouches du Rhône Martigues-Gardanne, dont le coût est, il faut bien le reconnaître, prohibitif, mais au profit de laquelle des influences politiques peuvent jouer. On fera valoir que la ‘politique des trusts’ continue »[31].

Une note du 19 janvier au Président du conseil demande d’augmenter le plafond de 400 millions, pour permettre la réalisation des usines de Donges et de Decazeville. Elle fait état des perspectives ouvertes par un nouveau procédé, qui serait plus économique et que M. Oudry [sic] doit venir présenter en février. Ce procédé, toutefois, ne saurait dispenser des projets d’hydrogénation prévus.

Faute de moyens, mais aussi d’une stricte hiérarchisation, aucun de ces projets ne devaient aboutir avant la guerre. Ils devaient subir la concurrence redoutable des perspectives offertes par le craquage catalytique.

1939 : un redéploiement tardif

Le même Louis Crussard, que nous avons vu en 1937 chaudement recommander la construction d’usines d’hydrogénation, se trouve en juin 1938 coauteur d’un rapport désabusé : « Quelque désenchantée que soit la conclusion, il faut la formuler nette. Demander à l’hydrogénation directe des solides une production massive d’essence d’aviation et édifier une usine dans ce seul but est devenu une utopie parce que cette solution est trop coûteuse. Si, dans l’économie fermée allemande, elle a trouvé un terrain, non pas favorable, mais acceptable, ce n’est pas une raison suffisante pour suivre son exemple»[32]. Dès 1937, en Angleterre, le Falmouth Committee, institué en 1937 par le Committee of Imperial Defence avait conclu dans le même sens à la réalisation d’une seule usine d’hydrogénation, devant traiter des goudrons de houille ou des résidus de raffinage du pétrole[33].

Les perspectives ouvertes par le cracking catalytique avaient en effet modifié les perspectives.

De Monzie et Houdry changent la donne

Vu le constat du coût jugé excessif des installations d’hydrogénation, il n’est pas étonnant que l’on ait reçu avec soulagement l’apport des « plus récentes techniques de l’industrie pétrolière », que le rapport Crussard de 1937 posait déjà en alternative.

« ‘J’avais bien dit que je reviendrais’, c’est par ces mots qu’il y a un mois et demi environ Eugène Houdry accueillit les journalistes au Havre, à son débarquement du Champlain qui le ramenait des États-Unis », pouvait-on lire dans Les Ailes du 9 mars 1939[34].

Les Ailes annoncent l’arrivée d’Houdry, source: Les Ailes, 9-03-39, via Gallica

Arrivé le 4 février, l’ingénieur s’était rapidement mis au travail : « Le 7 février 1939 s’est tenue, sous la présidence de M. De Monzie, Ministre des Travaux Publics, une conférence spécialement consacrée à l’étude des procédés Houdry pour la fabrication de l’essence d’aviation à partir des pétroles bruts ». On peut mesurer l’impact de cette réunion à un avis de « quelques personnalités », transmis le 11 février par Monzie à Daladier. Avec la netteté du propos, l’importance de ce texte tient à la qualité des signataires, parmi lesquels figurent Dumanois, Meny, patron de la CFP/CFR et surtout Crussard, longtemps avocat des procédés d’hydrogénation[35] : « L’incorporation aux usines françaises de 5 unités Houdry permettrait, moyennant une dépense de premier établissement de l’ordre de un milliard 200 millions, redevances comprises, de produire soit un million 200 000 tonnes d’essence automobile d’indice octane 74-75, soit 600 000 tonnes d’essence aviation d’indice octane garanti 95-100. La durée de construction serait de l’ordre de un an à condition d’utiliser un matériel importé d’Amérique. Sous réserve de la vérification des indications ci-dessus, les soussignés,

-considérant que la réalisation du programme dressé par M. Houdry permettrait d’assurer rapidement près de la moitié des besoins de guerre de l’aviation,

-considérant d’autre part que ce programme conduirait, dès le temps de paix, à une amélioration de l’économie nationale,

-estiment que les conceptions de M. Houdry présentent un intérêt considérable et que l’étude doit en être poursuivie à bref délai dans le cadre général du problème des essences d’aviation ».

Une note du 15 février détaille le volet technique des propositions d’Houdry. Elle fait surtout état des négociations engagées par Houdry avec Mercier, président de la CFR, suffisamment avancées pour que « des techniciens arrivent d’Amérique aujourd’hui 15 février avec les dessins, les projets de contrats. Les négociations vont donc pouvoir se poursuivre : M. l’inspecteur général Crussard les suivra pour les questions techniques, M. Pineau pour les questions administratives »[36].

Les propositions d’Houdry portent sur la construction d’unités standard, produisant en un passage 240 000 tonnes d’essence à 74-75 d’octane, utilisable comme supercarburant automobile, ou en deux passages 120 000 tonnes d’essence aviation. Elles incluent aussi la fourniture de demi-unités « dont les dessins seront prêts dans trois mois. Alors que les négociations avec la CFR incluent l’acquisition d’un droit de licence, la filiale d’une société américaine, déjà licenciée, la SOCONY-VACUUM, « a décidé dès maintenant la création d’une demi-unité Houdry dans chacune de ses deux usines françaises (Gravenchon et Frontignan) ». Cette dernière annonce pose le problème du délicat équilibre que la réglementation française s’efforce d’établir entre les sociétés parties prenantes au marché pétrolier. Comme le fait remarquer en effet Pineau, « la capacité de ces usines étant inférieure à une demi-unité Houdry, l’attribution d’une licence complémentaire mettrait en cause tout l’équilibre de l’industrie française du raffinage », remarque qui ne parait pas émouvoir le ministre, de Monzie.

En conclusion, cette note du 15 février fixe un délai de trois semaines pour l’aboutissement des négociations qui doivent préciser tous les points en suspens sur le plan technique, mais aussi sur le coût financier pour l’Etat.

Témoignage de l’influence des parlementaires attachés à la défense des groupes d’intérêt, le directeur de cabinet de Monzie, Jean Berthelot, rapporte que pour faire admettre le procédé Houdry, Monzie « rallie à ses vues le président de la commission des Mines, Ch. Baron, député socialiste des Basses-Alpes […] Il nous aide à convaincre Ramadier, auteur du projet Decazeville, [et] à vaincre l’hostilité de Félix Gouin, champion des lignites de Gardanne»[37].

Le gouvernement ne devait pas tarder à prendre des mesures pour favoriser la construction d’installations de craquage catalytique.

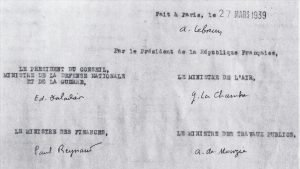

Entre incitations et réglementation

Expression de la nouvelle politique française du pétrole, « le décret-loi du 1er avril 1939 a imposé des buts, non des moyens; par le jeu de primes, il se trouve qu’il établit une différence entre les diverses catégories de procédés, mais la différenciation n’est qu’implicite et les progrès de la technique peuvent l’atténuer ou l’effacer», relève le rapport Crussard-Etienne de juin 1939[38].

Le texte impose aux titulaires de licence d’importation de réaliser avant le 1er octobre 1942 des installations permettant de produire, par tout procédé autre que de distillation, de l’essence d’aviation à hauteur de 12% des quantités d’essence qu’ils sont autorisés à livrer[39]. Pour encourager des réalisations plus rapides, les contingents autorisés seraient majoré de 10% si l’obligation était satisfaite avant le1er octobre 1941, et de 20% si elle l’était avant le 1er janvier. Cette obligation était complétée par l’instauration de primes, de 300 francs par tonne pendant cinq ans, prime portée à 400 francs à des conditions fixées par décret et à 600 « si l’essence aviation peut-être produite à partir de matières premières d’origine nationale, huiles de pétrole excluses[sic], qui seront désignées par arrêté du Ministre des Travaux Publics ».

Responsables de la politique française, les signataires du décret-loi publié le 1er avril 1939, source: SHD

Le 15 mai 1939, de Monzie envoyait à Daladier un long courrier justifiant sa politique et faisant état de premiers résultats. « Dès le 12 avril, la Standard Française des Pétroles annonçait son intention de réaliser une unité de 100 000 tonnes avant le 1er janvier 1941. Depuis cette date, les autres sociétés viennent successivement s’inscrire dans le cadre du décret ». De plus, « le décret a provoqué une émulation technique extraordinaire. Des procédés divers, dont certains n’avaient pas encore été exploités à l’échelle industrielle, seront mis en œuvre sur le sol de France ». Cerise sur le gâteau, « l’hydrogénation elle-même, dont M. Blanchard, Directeur des Poudres [personnage influent du Ministère de la Guerre] a conservé la nostalgie, sera mise en œuvre, grâce à l’octroi d’une prime plus forte, justifiée par la possibilité de traiter des matières premières d’origine nationale ». Le 2 octobre, une fois la guerre déclarée, le décret du 1er avril sera modifié pour autoriser les importateurs à importer de l’essence avion au lieu de construire des fabriques. Sur cette base, des contrats d’importation d’essence à 100 d’octane seront passés, notamment en janvier avec la Standard Française des Pétroles, pour 100 000tonnes, et la Vacuum Oil Company pour 60 000 tonnes.

Le ravitaillement en isooctane

S’il est établi que l’essence C française, à 92 d’octane, peut être obtenue en ajoutant à une très bonne essence de base, à 77-80 d’octane, obtenue par hydrogénation ou cracking catalytique, de 0,8 à1 gramme de plomb tétraéthyle par cm3, l’essence D, à 100 d’octane, exige l’ajout d’un composant additionnel, isooctane ou, à la rigueur, éther polypropylique.

Dès 1937, les négociations engagées avec la Standard Oil of New Jersey avaient abordé la fourniture d’iso-octane, « destiné à transformer le carburant aéronef A (70 à 77 octane) en carburant C ou D (92 et 100 octane ». Un projet de contrat établi en Décembre 1937 fait l’objet d’un avis circonstancié de l’EMAA, signé du général Féquant, qui trouve acceptables, malgré leur coût élevé, les propositions pour le temps de paix, portant sur la livraison de 15 à 20 000 tonnes d’isooctane à 4 francs le kilo, notamment en provenance d’Aruba, mais demande que l’on exige des engagements plus précis pour le temps de guerre.

Publicité pour Stanavo, la Standard Aviation Oil, source: L’Aérophile, 1935

Alors qu’il convient « de maintenir les courants d’importation créés avec d’autres fournisseurs… en particulier, les trusts pétroliers britanniques », un accord est finalement trouvé et un contrat passé le 29 novembre 1938 pour la fourniture de 75 000 tonnes d’isooctane d’importation sur un délai de cinq ans[40]. On parlera en 1939 de fournitures d’isooctane STANAVO, contraction de Standard Aviation Oil, la marque commerciale d’ESSO pour les carburants d’aviation. Des commandes complémentaires sont passées auprès de Shell, qui construisait, à sa raffinerie de Pernis, près de Rotterdam, la première unité européenne de production d’isooctane par le procédé de polymérisation, mais l’Anglo-Iranian « chasse gardée de l’Amirauté britannique » décline toute sollicitation de livraison à la France alors que sa raffinerie d’Abadan se dote d’importantes capacités dans le domaine. Les livraisons démarrent lentement. Le 1er Juin 1939, les stocks de l’Armée de l’Air ne comptent que 5000 tonnes d’iso-octane, alors que 150 000 sont prévues au Plan V, on espère porter ce stock à 15 000 tonnes en fin d’année. De leur côté, les projets de production domestique d’isooctane piétinent. Aboutissement d’une réflexion engagée en 1936, une réunion interne à Shell considère en Mars 1938 qu’une production en France ne serait pas viable sur le plan économique. Finalement, les négociations avec le gouvernement français pour la construction d’une usine à Petit-Couronne, en commun avec la Jersey Standard, aboutissent juste avant la guerre[41].

En 1939, le Ministère de la Défense Nationale approuve deux projets français de construction d’usines d’isooctane, l’un à Donges, par la Société Pechelbronn, d’une capacité annuelle de 14 000 tonnes d’isooctane et 1500 d’isopentane, l’autre à Martigues, par la CFR, de 6000 tonnes d’isooctane et autant d’isopentane. Le gouvernement devait s’engager à acheter cette production pendant 5 ans, à un prix de 3,5 à 3,7 francs le litre d’isooctane, équivalent à celui payé à la Standard, ce qui représentait un engagement de 186 millions sur ces 5 ans.

Il est alors bien tard ! On comprend que Dumanois, dans un article pédagogique où il explique, en Février 1939, que l’essence à 100 d’octane peut faire gagner jusqu’à 30 % de puissance, conclue néanmoins que «les utilisateurs doivent avoir la sagesse d’adapter leurs demandes aux possibilités […] de production d’une telle essence, naturellement plus coûteuse, limitée par les possibilités de la technique actuelle »[42].

Un grand chantier méconnu : le pipe-line Donges-Montargis

Etudié à partir de 1936, le projet d’un pipe-line de Donges à Amilly, petite commune à 4 km au sud de Montargis, figure en bon rang dans le Plan de ravitaillement en carburant adopté par le CSDN en 1937 et le gouvernement en 1938. Son objectif était de doubler la ligne fluviale de la Seine comme ligne d’approvisionnement en carburant de l’est de la région parisienne. Le débit prévu, de 200 m3/secondes lui assurait une capacité annuelle de l’ordre de 1,2 millions de tonnes d’essence auto et essence d’aviation circulant alternativement, ce qui exigeait de disposer d’eau, pour servir de bouchon entre les hydrocarbures[43].

Le trajet de 445 kilomètres est surprenant au regard des solutions habituellement adoptées. On a recherché, en effet, « le chemin le plus court, empruntant l’accotement d’un chemin public », toutefois « la traversés d’une agglomération n’est admise que pour des villages peu denses, là où la chaussée et les accotements sont larges et dégagés ». Plus précisément, « la canalisation sera posée en tranchée ouverte dans l’accotement des chemins suivis ; la génératrice supérieure sera au moins à 0,90 m du sol ». De là résulte un trajet parfois en zig-zag, selon les contraintes du réseau routier, avec des déviations évitant parfois au plus près la traversée des villes importantes. Ce trajet est divisé en 8 sections, délimitées par autant de stations de refoulement des hydrocarbures, la plus courte de Donges à Sautron mesurant 36,7 km, la plus longue, de la Ferté-Saint-Aubin à Amilly, 81,9 km.

Trajet du pipe-line Donges-Amilly, partie centrale, surlignée en rouge ; la Loire, en bleu. Source : SHD

Ci-dessus, la partie centrale, entre Angers et Orléans, et ci-dessous, la partie est, d’Orléans et Montargis/Amilly :

Trajet du pipe-line Donges-Amilly, partie est, surlignée en rouge ; la Loire, en bleu. Source: SHD

Ce tracé surprenant s’explique par la nécessité « d’éviter des contournements importants sur terrains privés, avec expropriations ». Plus qu’un critère de coût, il y avait là une préoccupation de rapidité, l’expropriation exigeant des procédures très longues, comme on le voyait pour la construction ou l’extension des terrains d’aviation et des camps d’entrainement. Il est significatif que quand, en septembre 1938, l’ONCL demande « un trajet plus direct (c’est à dire, en fait, à travers champs) », cette proposition n’est même pas discutée par le Comité.

Une autre demande de l’ONCL, « qu’on utilise pour les tuyaux uniquement des diamètres standard américains », n’aura pas plus de succès. En raison des configurations différentes des sections du pipe, on avait choisi en effet d’utiliser des tubes de diamètres différents, de 220 à 40 mm[44].

Le coût du projet, dont l’évaluation ne sera guère remise en cause de 1938 à 1940, ressort à 295 millions, dont 140 pour la fourniture et la pose des tubes, 40 pour les stations de refoulement et 115 pour les 5 dépôts de 28 000 m3 chacun au voisinage des principales stations.

L’impératif stratégique qui, logiquement, faisait partir le pipe de Donges, posait cependant un grave problème. Son débit atteignait en effet le triple de la capacité de traitement des raffineries de la Basse-Loire, donc au moins 5 fois leur production de produits finis. Comme une alimentation par cabotage depuis Bordeaux ou la Basse-Seine serait coûteuse, il favorisait les essences d’importation. L’objection est ainsi formulée dans une note à Jacomet, le 11 octobre 1938: « le déplacement de trafic au-delà [d’un maximum précisé par ailleurs], entrainerait comme conséquence inéluctable la réduction de production des raffineries de pétrole de la Basse-Seine et de la Gironde, au bénéfice de l’importation des essences étrangères », d’où la proposition alternative d’un pipe du Havre à Montargis, renforçant la suprématie de la Basse-Seine, proposition évidement inacceptable sur le plan stratégique. Le débat révélait l’erreur initiale qu’avait constitué la concentration des raffineries entre Le Havre et Rouen.

Les délais de réalisation, optimistes, avaient d’abord permis d’envisager l’ouverture du pipe en octobre 1939. Malgré des retards importants, au vu de l’état d’avancement des travaux au 15 décembre 1939, le Comité Interministériel des Carburants estimait que « sauf incidents, on peut espérer que la conduite pourra fonctionner en juillet 1940 avec deux réservoirs provisoires aériens à Amilly»[45]. A partir de janvier cependant, le chantier est ralenti faute de main d’œuvre. Le 14 mai 1940, une note indique que les travaux du pipe « menacent d’être arrêtés faute d’un millier de manœuvres sans spécialité. La direction des carburants a tout fait pour essayer de se procurer ces travailleurs : les étrangers, espagnols, Kabyles [sic], portugais, chômeurs, tout a été prospecté sans résultat ». On se tourne donc vers l’armée pour obtenir l’affectation de travailleurs militaires.

La construction du pipe ne sera pas reprise après-guerre, du moins sur ce tracé. Fait peu connu, qui atteste de l’importance de l’investissement réalisé, aux termes de la Loi du 2 août 1949, « relative à la construction d’un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne », la part de l’Etat dans le capital social de la TRAPIL devait être constituée notamment par l’apport « d’une partie des canalisations du pipe-line Donges-Montargis » ou du produit de la cession éventuelle de ces canalisations non utilisées pour le pipe de la Basse-Seine[46].

Et si…

En 1940, l’Armée de l’Air n’a pas souffert d’un manque d’alimentation en essence. En termes de qualité antidétonante, elle a pu mettre en service quelques groupes de Dewoitine 520 utilisant de l’essence C, à 90 d’octane, au moment où la RAF engageait la conversion de son Fighter Command à l’essence d’indice 100 d’octane. Il est à notre avis difficile d’imaginer de reproduire en France la politique d’approvisionnement britannique ayant permis ce résultat, dont nous avons rendu compte par ailleurs. En revanche, la stratégie gradualiste retenue avec l’étape intermédiaire de l’essence C aurait pu bénéficier d’une politique de réarmement aérien plus précoce et en plus énergique.

Une politique d’urgence dans le cadre du ‘grand sursaut’

Parmi les occasions où pouvait s’engager une politique pétrolière plus ambitieuse, nous pouvons retenir le scénario, développé par ailleurs, d’un grand sursaut, en réaction à l’humiliation subie en septembre 1937 du fait de la victoire italienne dans la course Istres-Damas-Paris.

Parmi les mesures d’urgence, le nouveau ministre de l’Air, le général Armengaud dans le scénario, donne une suite immédiate au Rapport Dumanois en invitant Eugène Houdry, dont la visite à Paris se trouve avancée d’une année pleine par rapport au scénario historique. Un programme d’équipement, privilégiant le craquage catalytique, et ne retenant qu’une unité d’hydrogénation des gas-oils, pouvait alors être arrêté et mis en œuvre. Commandées en avril 1938, deux premières unités Houdry, strictement identiques à celles qui fonctionnent aux États-Unis, sont commandées : la première devant être opérée par la Socony-Vacuum, déjà licenciée de la Houdry Corporation, à Notre Dame de Gravenchon et exploitée en pool pour ne pas bouleverser les parts de marché existantes, la seconde à Donges, opérée par la CFR, nouveau licencié, en association les raffineurs français de la Basse-Loire, pour répondre à l’impératif stratégique de renforcement de ce site. Avec un retard inévitable sur les délais annoncés par Houdry, ces unités pourraient cependant démarrer en octobre et décembre 1939. Deux autres unités suivraient en 1940, ainsi que deux autres, utilisant les nouveaux procédés en continu, en 1941.

La priorité reconnue au site de la Basse-Loire impliquait la réalisation rapide du pipe-line Donges-Amilly. Aurait-t-on pu éviter la contrainte d’un trajet suivant les accotements des routes, comme le conseillait l’ONCL ? La réduction des délais d’expropriation ne pouvait intervenir avant la promulgation de la Loi sur l’organisation de la Nation en temps de Guerre, historiquement le 11 juillet 1938, dont certaines dispositions étaient applicables en situation de crise. Les quelques mois perdus à redéfinir un trajet plus direct n’auraient pas empêché de préparer les approvisionnements, et d’engager la construction des réservoirs en quelques points clés, au terminus d’Amilly en particulier. Terminé pour mai 1940, le pipe aurait libéré des moyens de transport, camions- et wagons-citernes, qui manquaient pour alimenter des opérations actives.

La fourniture d’isooctane ne pouvait dans un premier temps reposer que sur les importations, qui devaient procurer le stock initial. Toutefois, on ne pouvait envisager de basculer vers l’emploi de l’essence à 100 octane sans qu’une production nationale couvre une partie au moins des besoins. La politique de site par coopération entre raffineurs, historiquement suggérée par le décret-loi du 1er avril 1939, devait être mobilisée pour une gestion rationnelle des ressources en butadiène et butane, matières premières essentielles de la polymérisation et de l’alkylation. L’apparition des Me 109F, au début de 1941, représentait le moment crucial où les chasseurs français auraient dû disposer de nouveaux moteurs fonctionnant au 100 d’octane, pour éviter de se voir dominés par ces adversaires.

Dans le domaine de l’exploration pétrolière, la recommandation de Bihoreau en Janvier 1939 suggérait une priorité à laquelle un programme plus déterminé aurait pu donner suite : « une douzaine de structures ayant été reconnues au Gabon, l’achat d’un appareil Rotary [pour la somme de 20 millions] s’impose de toute urgence[47].

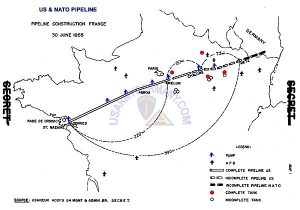

1932-1934 : le moment manqué d’une politique pétrolière de défense nationale

Un sursaut intervenant en 1937 était évidemment trop tardif pour corriger la vulnérabilité excessive de l’industrie française de raffinage, concentrée pour moitié sur la Basse-Seine ou dans le Nord. C’est en 1933 au plus tard qu’un rééquilibrage devait intervenir, en plaçant à Donges au moins une des raffineries majeures traitant un million de tonnes de brut, ou plus. Cette solution imposait la construction du pipe-line évacuant les produits finis de la Basse-Loire. Il ne se serait toutefois pas agi du pipe Donges-Amilly de 1938 -1940, mais d’un tracé Donges-Melun. Répondant à l’objectif stratégique qui commandera sa réalisation par les Américains en 1955, ce tracé a aussi l’avantage majeur d’ouvrir en temps de paix aux raffineries de Donges le marché de la région parisienne, condition sine qua non d’une exploitation rentable. Ce dernier objectif aurait d’ailleurs conduit à déplacer à Juvisy, autre nœud multimodal mais plus proche de Paris, le terminus du pipe, favorisant ainsi la desserte de l’agglomération par les camions citernes des distributeurs.

Le pipe-line stratégique Donges-Melun-Metz, après-guerre ; source: US Army

Dans l’état des techniques de l’époque, une politique pétrolière plus énergique aurait sans doute comporté la construction d’une usine d’hydrogénation, qui aurait été reconvertie au traitement des gas-oils peu après, voire avant même, son achèvement. L’insertion d’unités Houdry de craquage catalytique aurait pu s’effectuer dans un dispositif géographique plus équilibré, avec priorité au pôle de Donges, stratégique pour la défense nationale. On peut se demander si, à l’image des Anglais installant des raffineries outre-mer, la CFR aurait été invitée à construire une grande raffinerie à Tripoli, au Liban sous mandat français, terminus du pipe-line de Kirkouk.

Annexe : Le rapport Bihoreau (mars 1938)

Notes et références

[1] Cité par Th. Vaisset, Du charbon au mazout, la révolution de la chauffe dans la Marine nationale (1895-1935), in A. Beltran (ed.) Le pétrole et la guerre, p. 82

[2] Selon l’expression très parlante de R. Nayberg, La naissance d’une perspective géostratégique, la participation française aux conférences interalliées du pétrole de 1918, in : A. Beltran (ed.) Le pétrole et la guerre, p. 44.

[3] A la signature des accords Sykes-Picot, Grey, secrétaire au Foreign Office, avait obtenu le maintien des concessions britanniques en zone française, cf. Edgar Faure, Le pétrole dans la paix et dans la guerre, p. 116.

[4] L’automobile en 1938, La Technique Moderne, p. 667.

[5] Les pétroles du Moyen-Orient, Etudes et Conjoncture-Economie mondiale, n°12, 1947, p. 39.

[6] Dalemont, Le pétrole, p. 90.

[7] Selon son directeur de cabinet, Jean Berthelot, dans son ouvrage: Sur les rails du pouvoir.

[8] Note sur la politique française du pétrole, CSDN, 3 novembre 1937, SHD 2N24.

[9] M. Le Nez, Pétrole en Seine (1861-1940),p.316.

[10] Le pétrole dans la paix et dans la guerre, p. 138.

[11] Op. cité, pp. 145-146.

[12] J.Bouquerel, Le pétrole au Gabon, Cahiers d’outre-mer, Avril-juin 1967, p.188. En 1938, 20 millions étaient dépensés pour la recherche pétrolière au Maroc, contre 11 en France et 13 en AEF, cf. PV de Réunion plénière des Syndicats d’Etude et de Recherche pétrolière, 5 janvier 1939, SHD 6N331.

[13] Pierre Queuille, Le déclin du pétrole et l’avènement des nouveaux carburants, 1939, p. 171.

[14] Note sur la Séance du Comité permanent économique du mercredi 25 avril 1940, SHD 6N332.

[15] Annexe au PV du CPDN du 3 novembre 1937, SHD 6N332.

[16] Note non signée du 3/6/38, SHD 6N332.

[17] Etat-major de l’Armée de l’Air, Note pour le Ministre, probablement Guy La Chambre , nouvellement nommé, fin janvier 1938, in SHD MO 57.

[18] PV et rapports préparatoires en SHD GR2N24.

[19] Note sur les carburants d’aviation, 21 mars 1938, SHD ‘fonds Moscou’, carton MO 57.

[20] L’hydrogénation des combustibles, La Technique Moderne, 1938, p. 277.

[21] J. Chardonnet, Une industrie nouvelle : les carburants de remplacement, Annales de Géographie, 1941, p. 173.

[22] Le rapport est conservé au SHD, carton 6N333.

[23] Sur cet animal et le symbole qu’il exprime, on peut consulter par exemple :

[24] Rapport cité, p. 3.

[25] Député des Bouches du Rhône et soutien des syndicalistes de Gardanne pendant le Front Populaire, Félix Gouin devait succéder au Général de Gaulle comme chef du gouvernement provisoire le 26 janvier 1946.

[26] Nous n’avons pas d’essence !, Les Ailes, 25 février 1937, p. 7.

[27] Queuille, op.cité, p. 102.

[28] Indice ultérieurement porté à 87 pour s’aligner sur le standard anglais.

[29] Cf. une Note pour M. le Président du Conseil, 19 janvier 1939, SHD 6N333.

[30] Lettre à M. le Président du Conseil, 15 Mai 1939, in SHD 6N330, p. 6.

[31] Note au Président du Conseil, 19 Janvier 1939, ibid.

[32] Cité par G. Hulot, Louis Crussard, son œuvre, Les Annales des Mines, archives en ligne.

[33] J. Bamberg, The History of the British Petroleum Company, vol. 2, p. 181 ; D. Dayton-Smith, Oil, A Study of War-time Policy and Administration, pp. 19-24.

[34] Cf. notre article: L’essence à indice 100 d’octane: atout décisif outre-Manche, avantage manquant en France ?

[35] Dossier in SHD 6N330-3

[36] Ibid.

[37] Sur les rails du pouvoir : De Munich à Vichy, 1938-1942.

[38] Cité par G. Hulot, Louis Crussard, son œuvre, Les Annales des Mines, archives en ligne.

[39] Consulté au SHD, carton 6N330.

[40] Rapport fait au Ministre [de la Défense Nationale] le 4 mai 1939, in SHD 6N330.

[41] J. Jonker & J. van Zanden, From Challenger to Joint Industry Leader, 1890-1939, A History of Royal Dutch Shell, p. 365.

[42] La lutte contre la détonation et les essences à 100 d’octane, Les Ailes, 16-2-39, p. 7.

[43] Nous nous référons principalement au dossier d’avant-projet adressé le 26 juillet 1938 à Jacomet, secrétaire général du ministère de la Défense nationale et bras droit de Daladier, in SHD 6N336.

[44] « Il a d’ailleurs suffi, pour 8 sections, de 4 diamètres différents », indique l’avant-projet précité.

[45] PV de la réunion du 19 décembre, SHD 6N336.

[46] Art. 5 de la Loi n° 49-1060.

[47] Propos tenu, historiquement, à une réunion plénière des Syndicats d’Etude et de Recherche Pétrolière, 5 janvier 1939, SHD 6N331.

[48] Indice ultérieurement porté à 87 pour s’aligner sur le standard anglais.

[49] Les Français ne prennent pas en compte la menace japonaise sur l’Indonésie, que leur signalera le directeur du Mines Department britannique lors d’une première réunion de concertation, le 4 septembre 1938, Compte rendu in SHD 6N331.

[50] Préconisation introduite dans le rapport à la suite de sa discussion en comité le 1er avril 1938, cf. le PV in SDHD 6N330.

[51] 6N330 2/5