« En ces temps de commémoration de l’armistice de 1918, il est difficile de ne pas se poser la question, fondamentale, du caractère prématuré de l’arrêt des combats: l’Allemagne n’a pas été envahie, et avec une mauvaise foi indicible, Ludendorff pourra, nous le savons aujourd’hui, crier au coup de poignard dans le dos ! Et, au fond, c’est Pétain qui avait raison » : ainsi le directeur de la rédaction de la revue « 14-18, le magazine de la Grande Guerre » se faisait l’écho dans un éditorial, en Novembre 2009, d’une polémique marquante de l’entre-deux-guerres[1].

En ces jours de centenaire du 11 novembre, nous ne nous proposons pas tant de rouvrir un débat, aujourd’hui bien dépassé, que de revisiter les termes du choix, entre un projet avorté d’offensive française et la réalité d’une Allemagne en proie à la révolution.

Le thème de la « victoire perdue » s’est d’abord nourrit des déceptions de Foch qui, écarté des négociations du Traité de Versailles, voyait rejetées ses demandes visant à fixer sur le Rhin la frontière militaire de la France. Il s’est ensuite conforté de la dénonciation du 11 novembre 1918 comme un armistice prématuré, dénonciation d’abord marginale, mais qui devait se développer au cours des années 1920, mais surtout à partir du réarmement allemand, à marche forcée, sous le régime hitlérien.

Intervenant le 11 novembre, l’armistice avait en effet entrainé l’abandon du projet d’offensive de la dernière heure, en Lorraine, qui aurait acté la débâcle de l’Armée allemande, permis la signature de l’armistice en territoire allemand et coupé court au déni de défaite sur lequel devait s’appuyer, jusqu’au nazisme inclus, la dénonciation du Traité de Versailles et la préparation de la revanche.

Nous proposons donc de revisiter ce projet d’offensive, son abandon controversé, mais aussi une dimension sous-estimée dans le débat français, l’enjeu politique qu’aurait constitué la capitulation recherchée de l’armée dans une Allemagne en proie à la révolution. Nous allons voir que Clemenceau, le 10 novembre, se souciait des répercussions de la révolution allemande sur la liberté d’action des Alliés.

Le projet d’offensive en Lorraine

Le 15 octobre, le 2e Bureau du GQG présentait en ces termes l’enjeu d’une offensive en Lorraine : « La retraite rapide de l’ennemi sur la ligne Escaut-Meuse le mettra dans une situation très difficile, au point de vue effectifs, devant une attaque française montée en forces en Lorraine. Une concentration de forces franco-américaines, rapidement menée, dès que possible, sur le front Nancy-Avricourt, permettrait d’envisager avec les plus grandes chances de succès une irruption dans la Lorraine annexée, dont la portée militaire (débordement de la région Metz-Thionville) et politique (invasion d’un territoire allemand au-delà de la Sarre) aurait les plus grandes conséquences »[2].

Les dispositions prises pour l’offensive en Lorraine ont été révélées par un article de l’Illustration, le 11 novembre 1922, signé Raoul Hoff, qui devançait ainsi la publication officielle dans le volume VII des « Armées Françaises dans la Grande Guerre ». Mis en ligne par le site Blamont.info, cet article est consultable à l’adresse: http://blamont.info/textes1413.html. En court-circuitant la publication officielle, on peut penser que cet article, d’un auteur qui avait nécessairement eu accès aux archives recueillies par le Service historique, voulait étayer une dénonciation qu’un organisme militaire n’aurait pu formuler directement.

Du moins, cette publication avait-elle le mérite, rare pour des épisodes guerriers aussi proches, de mettre sur la table l’essentiel des documents d’état-major relatifs à la conception et à la préparation de l’offensive.

L’histoire commence le 7 septembre 1918, au Grand Quartier Général : « c’est en Lorraine, ou en arrière de la Lorraine, qu’il faut porter nos forces disponibles, prêtes à agir », note alors le général Buat, Major-général, et une note est envoyée dans ce sens à Castelnau, sous la signature de Pétain[3]. Le 24 septembre Castelnau envoie au Commandant en Chef -Pétain- une « étude d’offensive en Lorraine » qui devait viser à déboucher en terrain libre entre la région des étangs et la place de Metz, pour se porter sur la ligne Avricourt-Mohrange-Solgne. Insistant sur la surprise à réaliser, il s’oppose à une offensive locale un moment envisagée par Foch pour la 8ème Armée.

Alors que les préparatifs ont été engagés, le 19 octobre, Pétain écrit à Castelnau : « Du fait de la supériorité considérable que nous avons acquise sur l’ennemi, nous pouvons et devons, sur les parties encore stabilisées du front, être en mesure de passer à l’attaque sans autres préparatifs que ceux qui correspondent à la mise en place rapide et secrète des moyens d’action supplémentaires […] La VIIIème Armée, orientée dans l’ordre d’idées précisé ci-dessus, doit pouvoir attaquer au Nord du Sanon avec vingt divisions, après un préavis de trois semaines. Afin de ne pas être devancé par les évènements, vous donnerez vos instructions à la VIIIème Armée comme si le préavis en question pouvait être donné à brève échéance »[4]. Avec cette dernière phrase, apparait implicitement l’idée d’une offensive envisageable à partir du 15 novembre. Le 20 octobre, Foch prescrit à son tour une offensive en Lorraine, destinée à faire tomber la résistance allemande sur la Meuse de Stenay et en aval, en la prenant à revers, par des attaques à l’ouest et à l’Est de la Moselle. Dès le 23 cependant, Foch renonce à l’action à l’ouest de la Moselle, vers le Luxembourg, mais confirme l’offensive en Lorraine « pour profiter de l’occasion favorable offerte par la faiblesse ennemie dans cette région et par son manque de réserves. C’est dans cette région qu’il y a lieu d’envisager l’application des forces immédiatement disponibles, dans une opération susceptible d’atteindre, avec des moyens relativement restreints, des résultats importants :

-au point de vue militaire, par la conquête à petit prix de toute la profondeur de la zone défensive organisée depuis quatre ans, et par une exploitation aussi large que possible ;

-au point de vue moral, par un premier pas fait sur un sol que l’ennemi considère comme territoire national et que nous considérons conquérir ».

Sur cette base, Pétain, « nettement orienté » selon le rédacteur du Service Historique, adresse à Castelnau le 27 Octobre des instructions précises, notifiant l’entrée en ligne de la Xème Armée de Mangin qui, encadrée à gauche par la IIème Armée américaine, et à droite par la VIIIème Armée, devra mener, à une date aussi voisine que possible du 15 novembre, « une attaque par surprise, avec une forte dotation de chars, suivie d’une exploitation en direction de Morhange, Sarreguemines ». Intervenant à nouveau le 3 novembre, Foch rejette les projets de Pétain et Castelnau, qui attribuent aux deux armées françaises des rôles et des moyens trop symétriques, en précisant que « dans l’opération combinée des Xèmee et VIIIème armées, la Xème Armée [de Mangin] aura à jouer le rôle principal ».

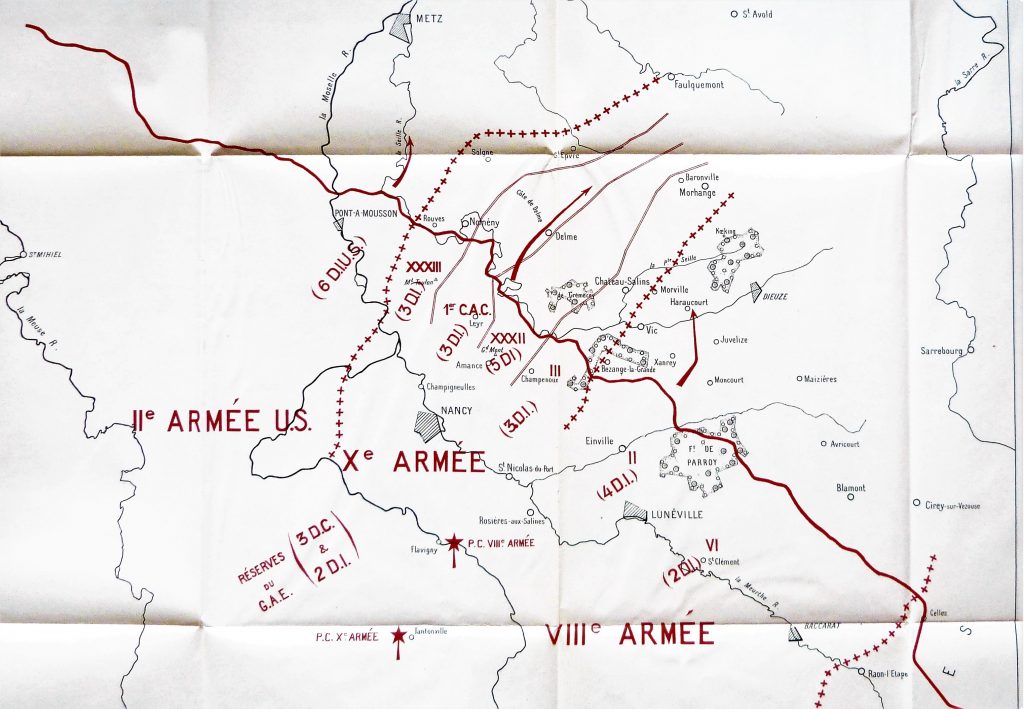

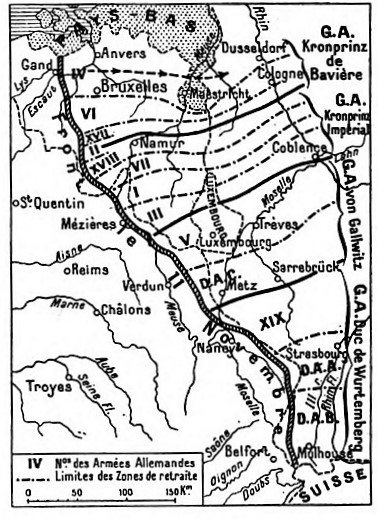

Carte de l’offensive, établie par le Service Historique, in AFGG

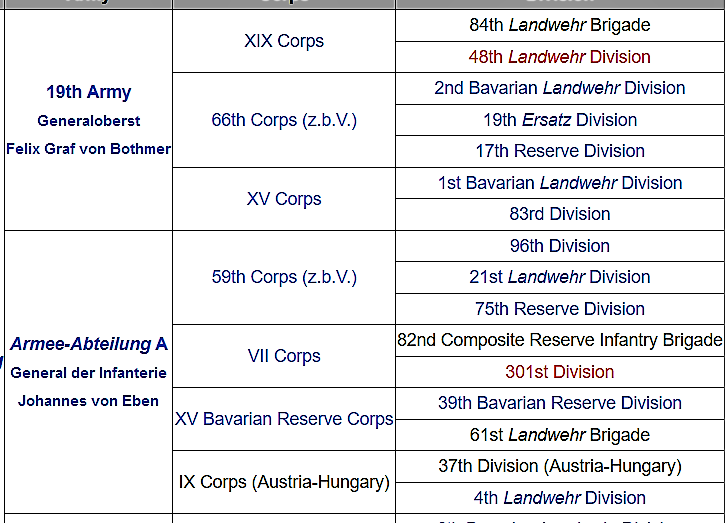

Les ultimes instructions de Castelnau, du 3 au 6 novembre, précisent les modalités de l’offensive, la répartition et la mise en œuvre des moyens prévus. Ces moyens sont considérables: « Les trois corps d’armée de la VIIIème armée comprendront dix divisions, six régiments d’artillerie de campagne portée, neufs régiments d’artillerie lourde, quatre bataillons de chars légers, un groupement de chars moyens [Saint-Chamond], tandis que les trois corps de la Xème armée donneront un total de treize divisions, cinq régiment d’artillerie de campagne portée, dix régiments d’artillerie lourde, cinq bataillons de chars légers et un groupement de chars moyens [Schneider]. Le 1er corps de cavalerie, initialement en réserve de groupe d’armées, sera mis ultérieurement à la disposition de la Xème Armée ». Au 30 octobre, les deux armées allemandes qui devaient recevoir le choc ne disposaient que de 12 divisions, dont 6 de Landwehr, plus les éléments de deux brigades, comme on peut le voir sur le tableau suivant[5].

Face à l’offensive, deux armées allemandes, source: note citée, via Wikipédia

Il est intéressant de comparer ces instructions à la doctrine qui, dans de 1922 à 1939, prétendra tirer les enseignements de la Grande Guerre. Aux termes de l’Instruction personnelle et secrète rédigée au 3e bureau du QG de Pétain le 27 octobre, « disposant d’effectifs relativement limités, mais largement pourvue en chars d’assaut -escomptant l’effet de surprise- l’offensive du groupe d’armées de l’Est doit être conçu et dirigé, non comme un assaut sans lacunes donné à une ligne fortifiée, mais comme une manœuvre. Il s’agira de créer de larges brèches dans le dispositif adverses, de s’y engager résolument et de faire tomber par la manœuvre des portions de front non attaquées directement, mais débordées. Les corps d’armée auront donc à pousser droit sur leurs objectifs. La surprise, la manœuvre et la vigueur constitueront pour eux la meilleure sureté et leur assureront le succès »[6]. Mordacq relève par ailleurs ce qui restera une tare dans la pratique du haut-commandement français, « Instructions ou ordres sont tous, surtout ceux du Groupe des armées de l’Est, d’une longueur interminable. Au lieu de se borner à des prescriptions stratégiques, leurs rédacteurs y ont entassé stratégie, tactique et même ravitaillement en munitions ».

En 1930, l’ancien chef du cabinet militaire de Clemenceau devait resituer l’enjeu de l’offensive en Lorraine dans une perspective stratégique plus large[7]. Le 1er novembre en effet, Foch avait préparé, à la demande de Clemenceau, un plan d’opérations contre l’Allemagne en vue d’exploiter la défection imminente de L’Autriche. Bénéficiant de l’usage des voies ferrées autrichiennes, il était prévu de réunir d’une part une armée italienne dans la région d’Innsbruck, d’autre part, des armées franco-italienne et anglo-italienne entre Salzbourg et le Danube. Ce dernier groupement présentait en particulier une menace d’invasion de la Bavière, contournant une éventuelle résistance allemande sur le Rhin.

La controverse : un armistice signé trop tôt

Pour le quatrième anniversaire de l’armistice, le 11 novembre 1922, l’article de l’Illustration évoqué plus haut énonçait clairement l’enjeu du débat : « Avec une magnanimité et une modération dont peu de vainqueurs firent preuve, le haut commandement interallié accepta de suspendre les hostilités et de ne pas pousser nos adversaires aux abois jusqu’à l’écrasement complet d’une capitulation en rase campagne. Le souci d’humanité passa chez nous avant toute autre préoccupation.

Cette circonstance a permis, depuis, à l’Allemagne de contester dans une certaine mesure l’étendue de sa défaite. Contre l’évidence, elle a voulu prétendre que ses armées n’avaient pas été vaincues, puisqu’elles n’avaient pas été anéanties. La légende s’est ainsi peu à peu répandue que cette défaite même avait été une sorte de surprise due à des événements intérieurs. L’arrogance témoignée, au cours de ces dernières années, par les Allemands, dont tous ne sont peut-être pas de mauvaise foi, a là sa cause profonde. Du côté des Alliés, on n’ignorait point, lorsque le gouvernement allemand sollicitait l’armistice, que ses armées étaient à bout de résistance. Mais c’est seulement un peu plus tard que l’on connut, par des révélations successives, l’état de décomposition matérielle et morale où elles étaient, en réalité, parvenues. Cette constatation, rapprochée des résistances rencontrées dans l’exécution du traité de paix, a fait quelquefois regretter que notre victoire n’ait pas été menée jusqu’à ses extrêmes conséquences. Il appartiendra à l’histoire de se prononcer »[8].

Rethondes, 11 Novembre, source Revue des Deux Mondes, via Wikipedia.

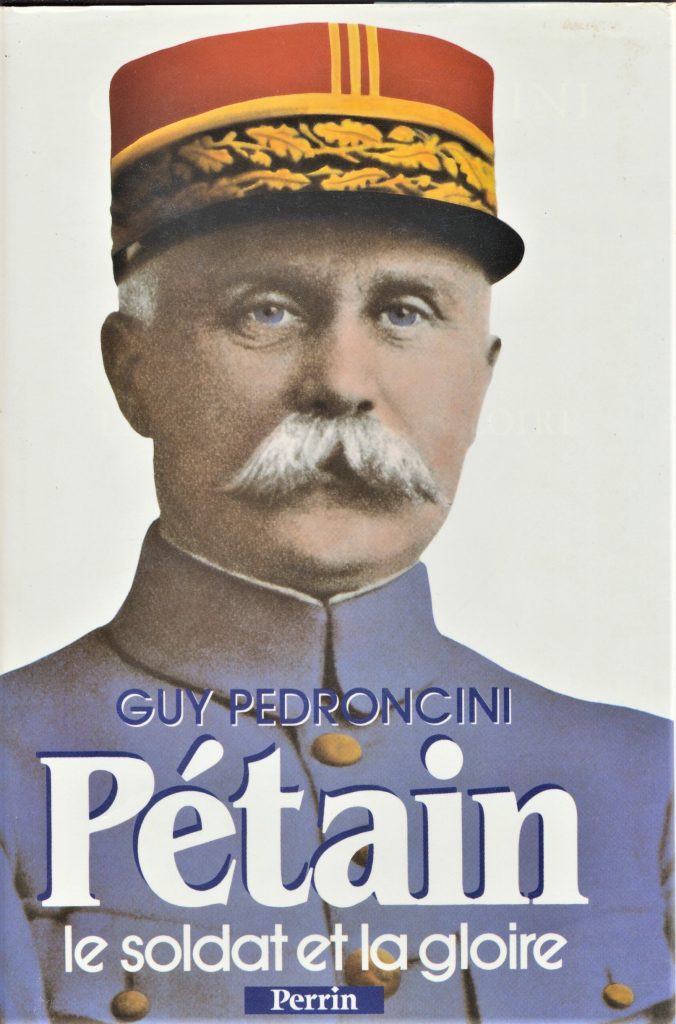

Avec le redressement de l’Allemagne puis, surtout, avec sa remilitarisation à marche forcée menée par le régime nazi, la thèse d’un armistice prématuré devait trouver de nouveaux défenseurs, en particulier dans l’entourage du Maréchal Pétain. Sous le titre « Pétain clairvoyant : l’offensive en Lorraine et l’armistice prématuré », Guy Pédroncini écrivant en 1989, ne consacre pas moins de 14 pages à la question. « Le maréchal Foch s’est vu reprocher vivement la signature prématurée d’un armistice à la veille d’une offensive jugée décisive par le général Pétain » [9]. Ainsi, prenant clairement parti dans la controverse des années 30, Pédroncini opposait la clairvoyance de Pétain à l’aveuglement de Foch, qui ne voit pas, ou trop tard, l’enjeu d’une offensive actant une défaite allemande transformée en déroute. Foch, se voit qualifier de « grand soldat manquant d’imagination […] qui, le 10 octobre, ne retient pas l’idée d’une manœuvre de grande envergure dans l’Est ».

Un ouvrage de référence, un regard favorable.

La négociation entre alliés, des conditions à imposer à l’Allemagne pour un armistice convergent vers l’imposition de conditions dures, interdisant de fait la reprise des hostilités. Le chef des Armées américaines, Pershing, semble le seul à défendre, un moment, l’exigence d’une capitulation sans conditions. Rétrospectivement, on voit mal quelles conditions supplémentaires auraient été utiles, sauf peut-être une réduction des délais d’évacuation qui aurait accru les difficultés d’évacuation des matériels et des approvisionnements. Dans ces conditions, une demande française de prolongation des combats comportait surtout un enjeu symbolique, permettant d’effacer la mémoire de l’humiliation de 1870, en opérant la reconquête de l’Alsace-Lorraine par les armes.

Les larmes du général Pétain

Temps fort de la controverse, les confidences de Pétain, relayées par divers proches ou confidents, dont le journaliste Jules Sauerwein, célèbre à l’époque, font état d’un entretien dramatique qu’il eut avec Foch au moment où se décidait l’acceptation de l’armistice : « Le 9 novembre, j’ai appris que Foch et Weygand étaient en train de mettre sur pied le texte de l’armistice. J’ai couru au Quartier Général. Foch a reconnu en effet que selon toute vraisemblance le combat devait cesser le surlendemain, 11 novembre. Alors, j’ai parlé au moins une demi-heure. Je lui ai expliqué l’immense différence entre qu’il y aurait entre une guerre terminée d’un commun accord sur nos positions et une victoire éclatante. Il avait l’air troublé ». Toutefois, au terme de la discussion, poursuit Pétain, « Foch me répondit froidement : ‘Je crois accomplir mon devoir d’homme et de chef en signant l’armistice. Je regrette pour vous mais vous pouvez faire le deuil de votre offensive’. Alors je fus si désespéré qu’il m’est arrivé une chose unique dans ma vie de soldat. J’ai pleuré devant mon chef »[10]. Pétain devait formuler ses critiques, plus ou moins voilées, à diverses occasions, notamment dans son éloge de Foch à l’Académie Française le 22 Janvier 1931. Dans sa biographie de Pétain, B. Vergez-Chaignon devait relever des fluctuations et des incohérences dans les déclarations ou confidences successives de Pétain, la conduisant en particulier à mettre en doute la réalité de l’entretien dramatique du 9 novembre[11].

Etude, entre alliés, des conditions d’armistice, le 10 Novembre, source ECPAD.

Pour justifier son acceptation de l’Armistice, Foch ne devait pas évoquer seulement des arguments humanitaires ou politique, mais aussi des raisons stratégiques. Il ne pensait pas que l’offensive en Lorraine aurait pu conduire l’armée allemande « à un désastre militaire tel qu’un nouveau Sedan » : « A ce sujet, nous avons déjà dit l’effet à attendre de l’attaque préparée à l’Est de la Moselle pour le 14 Novembre, et dont l’exécution fut arrêtée par la suspension des hostilités du 11novembre. Cela eut été en réalité, après un beau départ, une extension de trente kilomètres donnée à notre bataille de 300 km, menée victorieusement jusque-là de la Mer du Nord à la Lorraine, sans que la nature de cet assaut frontal pût en rien pour cela être modifié ou amélioré à notre profit »[12].

Il est assez logique que Castelnau, qui devait diriger l’offensive, et tirer le prestige d’une victoire annoncée, ait également manifesté son regret d’un armistice perçu comme prématuré, comme il l’écrivait à son fils Louis : « Nous tenions une victoire éclatante qui eut mis à genoux -et pour longtemps- la puissance militaire de l’Allemagne. Elle n’eut pas résisté, elle n’eut pas survécu à cette irrésistible poussée dont le résultat immédiat nous conduisait aux rives du Rhin. Nous lancions ainsi un coup de filet sur toutes les forces ennemies engagées à notre gauche avant qu’elles puissent battre en retraite. C’eut été la déroute. Nos chefs en ont décidé autrement. Tu connais mon esprit de discipline. Ce geste épargne bien des vies humaines à l’heure présente. Souhaitons qu’il n’engendre pas de fâcheuses conséquences sur ‘l’avenir’ »[13].

Le général de Castelnau, source: Blog ernestvidal.

Controverse dans la controverse, Mordacq, proche de Clemenceau qui n’aimait guère le ‘capucin botté’, devait au contraire regretter que Castelnau soit resté en charge de l’offensive : « Faut-il ajouter que le haut-commandement eut le tort de confier la direction générale de cette manœuvre à un général peut-être trop âgé pour ce genre d’opérations ? Supposons par exemple que le général Mangin, qui commandait une des armées chargées de l’attaque , eût reçu la mission de diriger l’ensemble de l’opération ; jeune, vibrant, particulièrement doué pour l’offensive […] Ce n’est certes pas lui, si pénétré de l’importance des facteurs vitesse et temps, qui eut attendu, pour aller de l’avant, que tous ses moyens fussent intégralement prêts et demandé, par conséquent, des semaines pour préparer son attaque »[14].

Mordacq en 1918, source Wikipedia commons

Passant en revue les raisons de l’adoption d’un armistice immédiat, Renouvin met le doigt sur un facteur bien négligé par les critiques français des années 30 : le danger bolchévique.

Un facteur négligé, la révolution allemande

Le général Henry Wilson, alors chef de l’état-major impérial, note le 10 Novembre dans son journal: « Lloyd George me demande si je souhaite [la poursuite de la guerre au risque de la dislocation de l’Allemagne] et je réponds sans hésiter: un armistice. Tout le cabinet est d’accord. Notre réel danger maintenant, ce n’est plus le boche, c’est le bolchevisme»[1].

Sans entrer dans une étude qui dépasserait l’objet de cet article, il convient de rappeler, dans ses très grands traits, le processus qui, côté allemand, devait conduire à l’armistice.

Depuis le 29 septembre, où Ludendorff avait pressé le gouvernement de négocier de toute urgence une cessation des combats, pour sauver l’armée de la décomposition, le processus conduisant à la demande, puis à l’acceptation de l’armistice, était engagé. Ludendorff devait cependant se rétracter, dégageant ainsi sa responsabilité dans le processus de reconnaissance de la défaite. Le 25 octobre, il lance un appel à « la résistance jusqu’à l’extrême limite de nos forces », ce qui amène le chancelier Max de Bade à exiger sa démission le 26. Son successeur Groener ne peut, au conseil des ministres du 5 octobre, que constater la gravité de la situation : « la résistance ne peut-être que de courte durée ». Sous la pression des évènements, mais aussi les exigences de Wilson relatives à une démocratisation des institutions allemandes étaient intervenues le l’adoption d’une nouvelle constitution le 28 octobre, puis l’abdication de Guillaume II et la formation d’un gouvernement à direction social-démocrate le 9 novembre. Entre-temps, l’armistice de Thessalonique avec la Bulgarie le 28 Septembre, l’armistice de Moudros avec la Turquie le 30 octobre et surtout, la signature de l’armistice de Villa Giusti, le 3 Novembre, avec une Double Monarchie austro-hongroise en pleine décomposition, avaient scellé l’isolement de l’Allemagne.

La situation intérieure se dégradait aussi rapidement. Le 28 octobre, la mutinerie d’un équipage, refusant d’appareiller pour une sortie perçue comme suicidaire, gagne rapidement l’ensemble de la flotte de Kiel. Des mouvements révolutionnaires éclatent à Stuttgart le 4 novembre, à Munich le 7, avant de gagner Berlin le 9. Localement, des soldats se joignaient au mouvement, comme les marins de Kiel qui l’avaient initié.

Berlin le 9 Novembre, Source Revolution und Fotografie

Comment, dans ces conditions, ne pas appréhender la répétition des évènements de Pétrograd, le 25 octobre 1917 (7 novembre, en calendrier grégorien) quand la défection de la plupart des unités présentes dans la capitale avait permis aux bolchéviques de s’emparer du Palais d’hiver.

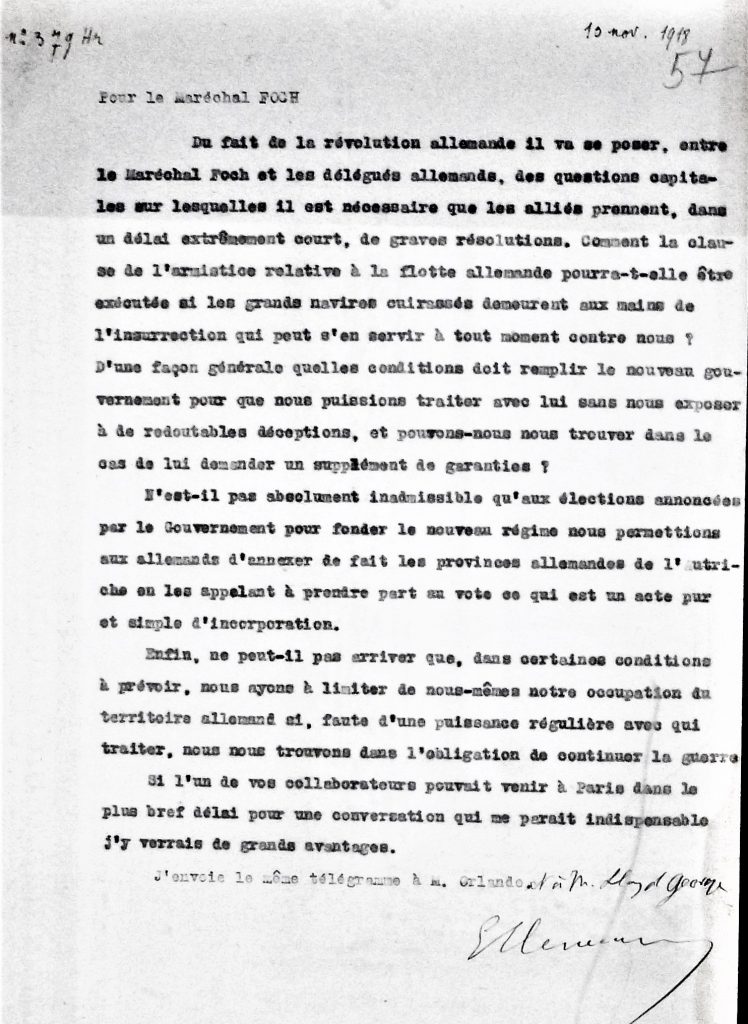

Peu connue, mais présentée à une exposition du Service Historique de la Défense sur l’Armistice, une note de Clemenceau pour Foch, datée du même 10 Novembre, dénote que la révolution naissante en Allemagne suscitait une réelle préoccupation : Les Alliés allaient-ils trouver en face d’eux un pouvoir capable d’engager l’Allemagne dans une convention d’armistice ?

Clémenceau à Foch, le 10 novembre, source: collection SHD.

Le président du Conseil va jusqu’à imaginer des circonstances dans lesquelles les Alliés se trouveraient dans l’obligation de continuer la guerre.

Un coup de téléphone historique

Pour Groener, le nouveau Quartier Maitre Général, le 9 octobre, les choses sont claires : « Déjà les troupes hésitaient, incertaines, entre l’autorité des comités de soldats et l’obéissance due à leurs officiers. Si cette hésitation persistait après l’abdication de l’empereur, l’armée toute entière risquait de devenir la proie des éléments extrémistes »[16]. La cohérence de l’armée ne tenait en effet qu’à un système d’autorité dérivant du pouvoir impérial. L’autorité des officiers, en particulier, se trouvait fragilisée par l’effondrement du système. Il était donc urgent de refonder cette autorité sur une légitimité reconnue par les nouvelles autorités républicaines. C’est ce que fait Groener, sans perdre de temps, et avec une réussite qui devait s’avérer complète, malgré une période difficile. Isolé à Spa, siège du Grand Etat-major, loin de Berlin, Groener joint au téléphone Fritz Ebert, un chef du SPD et éphémère chancelier avec lequel il avait noué d’étroites relations pendant la guerre. Ce coup de téléphone historique acte un pacte fondamental entre l’armée et le nouveau régime républicain : l’armée reconnait la légitimité du nouveau régime ; en contrepartie le gouvernement aidera le corps des officiers à restaurer la discipline et couvrira les besoins de l’armée[17]. Comme devait le déclarer Groener « nous voulions isoler l’armée le plus rapidement possible de toute influence révolutionnaire ».

Wilhelm Groener, source Deutsches Historisches Museum, via M. Stoneman.

La victoire des soviets avait tenu au basculement des soldats. Or, un soldat invaincu, rentrant fier, ne passe pas à la révolution. C’est pour cette raison, répondant à un impératif politique interne, et non à une arrière-pensée de négation de la défaite, que Groener veille à ce que les troupes ne rejoignent pas le territoire national comme des vaincues, mais des unités qui, par leur courage et leur sacrifice, ont sauvegardé ce territoire de l’invasion étrangère. On touche ici à une dimension méconnue de l’histoire de cette période : L’affirmation d’une armée invaincue a donc un double sens. En décembre 1918, ni la négation de la défaite, ni la revanche n’étaient le souci de Groener, pas plus qu’elles ne l’avaient été pour Mac Mahon en avril 1871.

Souvenirs de la Commune

A la lumière de cet aperçu de la situation allemande, les conséquences de la grande offensive prévue en Lorraine méritent d’être reconsidérées. Certes, l’offensive aurait bien aboutie à la déroute de l’adversaire, non seulement en Lorraine, mais sur tout le front, en raison du retard apporté à l’armistice. Le maintien d’une cohérence de l’armée allemande, priorité de Groener, n’aurait plus été possible. Tout porte à croire que les situations de perte de contrôle par les officiers, déjà nombreux[18], se seraient multipliés, offrant un terrain favorable aux comités de soldats pour développer une action révolutionnaire, radicalisant le mouvement engagé, et en mesure de submerger le fragile pouvoir des autorités social-démocrate.

Combats à Berlin, source: Revolution und Fotografie, page de couverture.

D’hypothétique, le spectre du bolchévisme serait devenu une menace très concrète. Par une inversion des rôles, les alliés auraient revécu la situation de Bismarck et Moltke, spectateur de l’insurrection de la commune. Pour éviter l’installation à Berlin d’un pouvoir bolchévique, et peu désireux d’envoyer leurs troupes restaurer l’ordre, les alliés n’auraient eu d’autre solution que d’aider à la reconstitution de l’armée allemande, où de favoriser le développement de forces contre-révolutionnaires, comme les corps francs, encore plus menaçantes pour les perspectives de l’après-guerre. La question ne semble pas avoir été présente dans le débat français sur l’armistice prématuré !

Et si…..

Avouons que nous avons du mal à suivre Mordacq dans sa préconisation a posteriori d’une lutte poursuivie suffisamment pour imposer la signature de l’armistice à Berlin. Nous avons vu les objections multiples à un tel scénario, dont le moindre n’est pas la perspective de trouver installé à Berlin un pouvoir révolutionnaire, aligné sur le modèle des soviets, et de devoir prêter la main aux restes de l’armée impériale pour éliminer cette menace pour l’ordre européen.

Un scénario uchronique plausible se limite à une variante limitée de l’histoire réalisée. Commencée vers le 5 novembre, comme cela était possible en allégeant le dispositif d’attaque, bénéficiant d’un délai de grâce si la France avait fait trainer les négociations, l’armistice aurait pu symboliquement être signé vers le 20 dans la Sarre, sur le territoire allemand, avec les conséquences que nous avons évoquées sur la situation intérieure de l’Allemagne.

Sur le plan purement stratégique, on peut d’ailleurs se demander si l’axe d’offensive prévu en Lorraine aurait été les plus appropriés pour menacer les axes de retraite allemands, notamment quand on considère les itinéraires selon lesquels cette retraite s’est effectivement effectuée après l’armistice.

Retraite des armées allemandes après l’armistice, source : L’Illustration, novembre 1922, via Blamont.info.

Pour menacer les voies de retraite des gros du groupe d’armée du Centre -von Gallwitz- Mangin et sa Xème Armée, partie de Lorraine, auraient dû atteindre au moins la région de Trèves, soit une progression de 150 km. Le 11 novembre, la 1ère Armée, de Debeney, était parvenue à Chimay, à moins de 80 km de Namur. On peut donc se demander si le retrait de la Xème Armée, neutralisée plusieurs semaines pour son transfert en Lorraine, n’a pas été une erreur stratégique, affaiblissant la capacité d’une poussée alliée vers la Sambre, entre Charleroi et Namur, et au-delà, où elle aurait pu étrangler les communications du groupe de Rupprecht de Bavière. La progression y aurait certes été plus difficile qu’en Lorraine, mais le succès était assuré, l’affaiblissement des armées allemandes affectant aussi ce secteur. Il ne serait pas resté aux troupes de Rupprecht d’autre alternative à la capitulation qu’un internement aux pays-Bas.

En somme, la grande victoire souhaitée pour effacer dans les mémoires les défaites d’aout 1914, ce n’était sans doute pas à Morhange qu’elle devait être recherchée, mais plutôt à Charleroi…

Notes et références:

[1] C.Castellani, Un armistice prématuré ?, op. cité, N°43. Pour une synthèse claire, complète et rigoureuse des conditions de l’armistice et de ses enjeux, nous invitons le lecteur à se reporter à l’article de G.-H. Soutou : 1918 : la fin de la Première Guerre mondiale, Revue Historique des Armées, n°251, en ligne à l’URL : http://journals.openedition.org/rha/288.

[2] Cité par le Gal Cherfils, La guerre de la délivrance, III Opérations sur les divers fronts 1917-1918, 1922, p. 437, avec ce commentaire « et voilà pourquoi le Boche a levé les mains avant d’être anéanti ».

[3] Cité par Duroselle, La Grande Guerre des français, p. 410.

[4] Armées Françaises dans la Grande Guerre, op. cité, p.328

[5] Cf. German Army order of battle, Western Front (1918) – Wikipedia.html

[6] Cité par Mordacq, op. cité, p. 137.

[7] Mordacq, dans son ouvrage : Pouvait-on signer l’armistice à Berlin ?, p.160.

[8] Article cité, de Raoul Hoff, p.2 de la version en ligne..

[9] G. Pédroncini, Pétain, p. 423.

[10] Cf. Trente ans à la une, cité par B. Vergez-Chaignon, Pétain, p. 153.

[11] Op. cité, p. 167.

[12] Cité par B. Vergez-Chaignon, ibid., p. 158. Mordacq rapporte des propos semblables de Foch, in Pouvait on …, op. cité, p. 155 ;

[13] Cité par le général Gras, Castelnau ou l’art de commander, p.382.

[14] Mordacq, op. cité, p. 154.

[15] Renouvin, L’armistice de Rethondes, p. 295.

[16] W. Wheeler-Bennett, Le drame de l’armée allemande, p.37.

[17] Craig, The Politics of the Prussian Army, cité par P-Y Hénin, Le Plan Schlieffen, p. 411. Wheeleer-Bennett donne un récit très vivant de cet échange téléphonique, Le drame…p. 34.

[18] P. Jardin, Aux racines du mal, pp. 20-432, présente bien la situation critique de l’armée allemande dans les semaines qui ont suivi l’armistice.