Alors que l’on commémore le centenaire de la signature du Traité de Versailles, on a bien oublié combien l’acceptation de ce traité a divisé l’Allemagne, avant qu’elle ne résigne à en accepter les termes. Fait peu connu, les velléités de résistance ont même conduit un moment à envisager la sécession d’un Oststaat– une sorte d’État libre de l’Allemagne de l’Est- refuge des valeurs prussiennes, patrimoine plus précieux que l’unité du Reich.

Nous proposons de revisiter ces six semaines, de la notification des conditions alliées le 7 mai à leur acceptation in extremis en vue de la signature le 28 juin, qui ont vu les autorités allemandes s’indigner, se déchirer, hésiter, pour finalement se résigner en écartant le rêve romantique d’une résistance sur les terres de l’Est, terreau et refuge du nationalisme germanique et de sa tradition militariste.

Les conditions alliées

De janvier à juin 1919, la Conférence de la Paix réunit à Versailles les représentants de 27 pays, étant entendu que la réalité du travail relevait d’un Conseil des Dix, et les arbitrages terminaux ont été effectués par le Conseil des Quatre : Wilson, Clémenceau, Lloyd Georges et Orlando. En raison des divergences d’intérêt et de préoccupation entre alliés, ces arbitrages relevaient souvent de compromis. Même si la France n’avait pas obtenu les garanties territoriales que Foch estimait nécessaires à sa sécurité, les termes du Traité s’écartaient cependant de l’esprit des quatorze points de Wilson et comportaient un certain nombre de clauses jugées très dures par les Allemands, et ultérieurement par un certain nombre d’observateurs anglo-saxons. Ces clauses portaient sur quatre domaines principaux, que nous ne rappellerons ici que dans leurs grands traits.

-Les clauses ‘morales’ : L’Allemagne se reconnaissait responsable de la guerre, ce qui ouvrait le droit à réparations, [mais pas à indemnités, contrairement au Traité de Francfort de 1871] et devait livrer certains de ses dirigeants pour être juger par les Alliés. Ces clauses seront vite perçues en Allemagne comme les Schmachparagraphen –les paragraphes de la honte[1].

-Les clauses financières énonçaient le principe de réparations dont le montant serait évalué ultérieurement, sans qu’aucune limite ne lui soit fixée.

-Les clauses militaires, principalement la limitation à une armée de 100 000 hommes servant à long terme et privés d’avions et de chars ;

-Les clauses territoriales, ou géopolitiques, vivement perçues par l’opinion allemande.

L’Allemagne perdait l’ensemble de ses colonies. Elle devait rétrocéder des territoires considérés comme acquis par la force, contre la logique des nationalités : à la France : l’Alsace-Lorraine, au Danemark, la partie du Schleswig acquise en 1864, à la Belgique Spa et Malmédy. La clause la plus problématique portait sur la rétrocession de territoires polonais, soumis à la souveraineté allemande depuis 1795 au moins, amputant la Prusse orientale, la Poznanie et la Silésie, avec la création d’un couloir -le fameux corridor de Dantzig- donnant à la Pologne un accès à la Baltique, mais isolant la Prusse Orientale du reste de l’Allemagne. A ces rétrocessions a priori s’ajoutaient des transferts conditionnels au résultat de référendums.

Enfin, le Traité prévoyait un régime d’occupation temporaire de la rive gauche du Rhin et un détachement de la Sarre, soumise pour 15 ans à une tutelle économique de la France, et une administration par la Société des Nations.

Les clauses territoriales du Traité de Versailles, source: dtv-Atlas zur Weltgeschichte

La carte ci-dessus, tirée d’un atlas allemand, présente l’ensemble de ces dispositions territoriales : L’Allemagne passait de 540 787 km2 peuplés de 67 892 000 habitants à 467 302 km2 et 59 360 000 habitants. On remarque que ne figure pas sur cette carte une région qui sera à l’origine des plus vives revendications allemandes, satisfaites par Hitler à Munich : les Sudètes, région Tchèque à population allemande mais qui appartenait avant-guerre à la Double Monarchie austro-hongroise et pas à l’Empire allemand. De ce fait, le sort des Sudètes n’interviendra pas dans la perception allemande du Traité comme un Diktat inacceptable.

7 mai : la fin des illusions allemandes

En dehors de la dureté des conditions alliées, la vigueur de la réaction résultait des illusions entretenues par l’opinion allemande.

Ces illusions tenaient d’abord aux conditions de l’armistice du 11 novembre, intervenu alors que le territoire allemand était inviolé et que la référence aux quatorze points de Wilson pouvait laisser espérer un traité de paix équilibré, sans vainqueur ni vaincu. Le retour des armées du front, présentées comme invaincues, ne pouvait que renforcer cette attente d’une paix de compromis. Comme nous l’avons remarqué, cette mise en valeur des unités rapatriées du front répondait à un objectif ambigu[2]: dans l’immédiat, il s’agissait pour Groener et le haut-commandement de restaurer la discipline de soldats sollicités par le mouvement révolutionnaire, mais très vite s’en dégageait l’affirmation d’un déni de défaite qui se trouvera « aux racines du mal », selon l’expression de Pierre Jardin[3].

La délégation allemande à Versailles, au centre de la table, Brockdorff-Rantzau, source: Bundesarchiv

Certes, les signaux n’avaient pas manqué pour indiquer que les Alliés n’interprétaient pas la situation en ces termes. La délégation allemande, arrivée à Versailles en février, n’avait en rien été associée à la négociation et divers contacts plus ou moins formels avaient dévoilé les principales dispositions envisagées. La perspective de négociations parallèles, secrètes, entre représentants anglais et allemands avait été envisagée. Elle avait été écartée par le comte Brockdorff-Rantzau, ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation allemande à Versailles, au nom des autorités civiles, mais poursuivie par Groener, quartier-maitre général, qui avait établi un contact régulier avec le colonel Conger, responsable des services politiques à l’état-major américain de Trèves. Brockdorff devait rejeter en avril la stratégie de négociation proposée sur la base de ces entretiens[4].

Un dernier message incitant à l’optimisme était intervenu le 15 mars avec la signature à Bruxelles d’un accord avec les États-Unis mettant fin au blocus, sans doute la moins légitime des contraintes imposées par les Alliés à l’Allemagne vaincue. « En conséquence, le gouvernement allemand devint trop confiant et fut conduit à sous-estimer la sévérité des conditions de paix auxquelles l’Allemagne pouvait s’attendre »[5]. La délégation allemande à Versailles ne comportait formellement aucun militaire; toutefois, le général von Seeckt lui était adjoint à titre d’observateur. Lors de la remise du projet de traité, le 7 mai, « le général von Seeckt, délégué du Grand État-major, est resté à l’Hôtel des Réservoirs »[6].

Une réaction quasi unanime: indignation et refus

« Les 8 et 9 mai, les journaux publièrent les conditions de paix. Berlin ne prit pas tout de suite conscience de leur gravité ; [mais] le 12 mai, on entendit au parlement des discours enflammés concluant unanimement à la non-responsabilité de l’Allemagne dans la guerre et au refus de signer. L’assemblée se sépara en chantant Deutschland Über Alles. La presse adopta la même attitude ; le thème développé était celui-ci : les Alliés peuvent mettre l’Allemagne en liquidation judiciaire, ils pourront l’occuper entièrement, ils l’administreront : ils finiront bien par se lasser »[7] . C’est en particulier le 12 mai, devant l’assemblée réunie dans l’Aula de l’Université de Berlin, salle historique d’où Fichte avait lancé en 1807 son Discours à la Nation allemande, que le Chancelier Scheidemann prononce ces mots qui devaient sérieusement limiter sa liberté d’action: « Welche Hand müsste nicht verdoren, die sich und uns in diese Fessel legt ? -Quelle main ne se dessécherait pas qui [par la signature du traité] se lierait, et nous avec, par de telles chaines ? »[8]. Un exemple de ces réactions est constitué par le discours de von Brockdorff-Rantzau, secrétaire aux affaires étrangères et chef de la délégation allemande à Versailles.

« L’incroyable est arrivé, s’écrie [de son côté] M. Fehrenbach, président de l’Assemblée nationale. Nos ennemis nous présentent un traité qui surpasse en dureté tout ce qu’auraient pu imaginer nos plus grands pessimistes ! », tandis que « partout, dans les états-majors, dans les ministères, dans les couloirs du parlement, des groupes anxieux se forment et s’interrogent : que faire ? Signer ? Ne pas signer ? En l’espace d’une matinée, les hommes d’état changent vingt fois d’avis, passant alternativement de la résistance hautaine à l’abattement le plus profond »[9].

Mai 1919 à Berlin: la foule à l’écoute d’un discours contre le Diktat de Versailles, source: site swr.de

Dans les milieux politiques, à l’unisson des manifestations de l’opinion publique, peu de voix osent s’élever pour constater la nécessité de se résigner aux conditions alliées. Le chancelier Scheidemann, avons-nous vu, se prononce vigoureusement contre au nom du parti socialiste.

Pourtant, au-delà de cette unanimité de façade, s’esquissent les lignes de fracture entre opposants résolus et réalistes convaincus de la nécessité de se résigner. Suivant Benoist-Méchin, les affrontements peuvent être vus comme un double duel : entre Erzberger et Scheidemann sur le plan politique, entre Groener et Reinhardt sur le plan militaire.

Le débat politique : le duel Erzberger-Scheidemann

Situons d’abord le rapport des forces politiques en mai 1919, tel qu’il résultait des élections du mois de janvier. Le gouvernement allemand repose sur une majorité de coalition où le SPD –parti social-démocrate du chancelier Scheidemann- a obtenu 37,9% des voix, le parti du Centre de Erzberger 19,7% et les démocrates allemands 18,5%. L’opposition de droite, libérale ou nationaliste, représentait moins de 20% des voix et l’opposition de gauche, des socialistes indépendants 7,6%[10]. La cohésion de cette coalition va être mise à mal par la divergence des réactions à l’égard du projet de traité.

«Les partis de la coalition gouvernementale sont prisonniers de leur première réaction, de l’appui donné à Scheidemann lorsqu’il a jugé ‘inacceptables ce que les ennemis de l’Allemagne nomment conditions de paix’ et lancé son apostrophe fameuse : ‘quelle main ne se dessécherait pas qui se lierait, et nous avec, par de telles chaînes’»[11]. Divers intervenants font valoir que l’Allemagne n’aurait pas accepté l’armistice si l’on avait pu prévoir ce qu’en feraient les Alliés. « L’ancien chancelier Max de Bade prétend même, contre sa position de l’époque, que la résistance était encore possible en novembre […] tandis que Conrad Haussman s’écrie: « je le dis : si notre armée et nos travailleurs avaient su, le 5 et le 9 novembre, que la paix aurait ce visage, notre armée et même les conseils de soldats n’auraient pas déposé les armes et nos travailleurs auraient tenu avant de laisser l’Allemagne tomber à ce niveau d’asservissement »[12].

Le chancelier Gustav Scheidemann, source: Deutsches Historisches Museum

Erzberger, leader du parti du Centre, ministre sans portefeuille et ancien chef de la délégation allemande signataire de l’armistice à Rethondes, est le premier à réagir contre l’unanimité affichée, en dénonçant la thèse d’un refus de signature comme une absurdité. Sur l’invitation de Scheidemann, il rédige à l’intention du cabinet une note « comme base de discussion [pour le cabinet] indiquant quelles étaient, à son avis, les conséquences qui interviendraient en cas d’adoption ou en cas de rejet. Je tenais à avoir par écrit son opinion sur ces conséquences »[13].

Sans négliger les inconvénients, notamment « les charges fiscales extraordinairement lourdes », qui résulteraient d’une acceptation, le document d’Erzberger met l’accent sur les conséquences positives : « L’état de guerre cessera, le blocus sera levé, la Pologne sera obligée de renoncer à ses intentions offensives, l’unité du Reich sera maintenue…Le bolchevisme perdra de sa force d’attraction, …». Certes, « il n’est pas impossible qu’il y ait un coup de force contre le gouvernement. Ce coup de force partirait probablement de l’Est. Il y a lieu de compter que tout l’Est s’opposera par les armes à l’exécution du traité de paix. Mais ce mouvement fera sans doute bientôt long feu, étant donné le désir absolu de paix qui est celui de la grande majorité du pays et l’amélioration qui se manifestera dans la situation générale à la suite de l’état de paix»[14].

Matthias Erzberger, source: Deutsches Historisches Museum

En revanche, « si la paix n’est pas signée », Erzberger décrit les sombres perspectives qui s’ouvrent pour l’Allemagne : reprise des hostilités, avec une offensive alliée conduisant notamment à l’occupation de la Ruhr. « Selon certaines informations, les Alliés auraient l’intention de constituer un corridor de Francfort jusqu’à Prague, afin de séparer l’Allemagne du Nord de l’Allemagne du Sud …, le blocus sera renforcé…, il faut s’attendre aux pires représailles de la part des Alliés…». Sur le plan intérieur, il faut s’attendre à « une disette générale de vivres, de marchandises et de matières premières en Allemagne. Des frontières de l’Allemagne, les populations de l’Est et de l’Ouest reflueront vers l’intérieur, ce qui provoquera une aggravation formidable de la disette de vivres. L’occupation de la Ruhr arrêtera le ravitaillement en charbon… ». Tout cela provoquera « l’extension du bolchevisme, qui voit venir son heure…Le manque de vivres et d’objets de première nécessité provoquera une ascension folle des prix. Cela aura pour conséquence une dépréciation complète de la monnaie. Nous aurons réellement en Allemagne l’état de choses russe… Ce sera la guerre civile sanglante, principalement à Berlin et dans les grandes villes. L’Empire allemand se disloquera. Les différents états libres ne pourront résister à l’offre et à la pression des Alliés qui les détermineront à conclure la paix avec eux…». Comme l’écrira Benoist-Méchin, « ce document est rédigé pour faire le maximum d’impression sur le cabinet : ici, la lumière, là, les ténèbres. Si l’on signe, l’espérance. Si l’on ne signe pas, le chaos »[15]. Malgré la vigueur de ce plaidoyer pour l’acceptation, discuté par le cabinet les 3 et 4 juin, Erzberger fut loin d’entrainer l’adhésion de la majorité du cabinet : « j’étais à peu près le seul à préconiser la signature de la paix »[16].

En fait, si Scheidemann refusait le texte en l’état, il ne souhaitait pas un rejet définitif, mais considérait qu’une attitude de fermeté allemande pourrait pousser les Alliés à faire des concessions. Des contrepropositions sont élaborées lors d’une réunion à Spa, entre les principaux membres du cabinet et ceux de la délégation de Versailles, sans participation des militaires.

A défaut de trancher, le cabinet mettait son espoir dans le succès de ces contrepropositions soumises aux Alliés le 27 mai. En l’absence de Reinhardt, il avait accepté l’essentiel des clauses militaires, en particulier la limitation de l’armée à 100 000 hommes[17], cherchant en priorité à obtenir des concessions sur le plan politique. Il était bien tard cependant pour reprendre la proposition de compensations financières imaginée par les banquiers Carl Melchior et Max Warburg, pour le cas où une réelle négociation aurait pu s’engager[18].

Parmi les opposants au traité, rares sont ceux qui souhaitent s’engager dans une aventure militaire. Il s’agit plutôt d’opposer une sorte de résistance passive. Particulièrement pessimiste sur les perspectives offertes au Reich, Rathenau considère ainsi que, si l’on n’obtient pas d’adoucissement, il faut que le gouvernement, suivi par les assemblées, démissionne et « qu’il invite les alliés à prendre le pouvoir en Allemagne et à assumer sans délais tous les droits souverains du peuple allemand » afin de les obliger à prendre leurs responsabilités devant le monde et devant l’histoire. Dans le même sens, le diplomate Kurt Riezler, ancien conseiller influent de Bethmann-Hollweg, envisage une troisième solution, entre l’acceptation à la Erzberger et les velléités de résistance inaugurées par Scheidemann. Le 1er juin, il conseille de rejeter le traité, sans pour autant s’opposer militairement aux alliés. « Les Français pendront l’offensive le long de la ligne du Main, qui sépare l’Allemagne du nord et du sud. Mais, à long terme, l’unité de l’Allemagne ne sera pas menacée. La France aura la charge de prélever de lourds impôts et contributions, et d’être l’occupant qui ne sera l’objet que de haine. Dès que les forces d’occupation se retireront, le Sud se précipitera pour se réunifier à l’Allemagne. ‘La conséquence ultime d’une occupation française du Sud –après une période certainement difficile- sera un renouveau du sentiment de l’unité du Reich allemande et sera beaucoup moins dangereuse pour l’unité allemande que la signature d’un accord de paix destructeur conduisant à une misère dont le gouvernement supportera l’opprobre’»[19]. Dans son argumentaire, Erzberger avait mis en garde contre une telle stratégie : « Ceux qui escomptent que les Alliés assumeraient la tâche d’administrer une Allemagne complétement défaillante font probablement un faux calcul. Certaines tendances très fortes au sein des Alliés (en France et en Angleterre) ne demanderaient pas mieux que cet état de défaillance ; les Alliés en profiteraient pour démembrer l’Allemagne et en abandonner les différentes parties à elles-mêmes»[20].

Finalement, malgré les positions courageuses d’Erzberger qui deviendra de ce fait « l’homme à abattre»[21], les politiques s’avèrent incapables d’assumer une décision. Les responsabilités à porter devant l’histoire sont trop lourdes. Le 17 juin, quand les alliés refusent les amendements proposés par Brockdorff au nom du gouvernement allemand, il ne reste plus que cinq jours pour trancher avant la reprise de la guerre. Alors, comme en novembre 1918, les responsables politiques s’en remettent pour l’essentiel aux militaires.

Lorsque le haut-commandement met fin aux hésitations des généraux, le 19 juin, Scheidemann cède la place de chancelier à un socialiste de second plan, l’ancien ministre du travail, Gustav Bauer, à la tête d’un cabinet où ne figure plus Brockdorff-Rantzau, mais dans lequel Erzberger voit ses responsabilités accrues, comme ministre des finances et vice-chancelier.

Il ne restera plus qu’à obtenir le vote de ratification de l’assemblée, dernière étape avant la signature et objet d’ultimes tractations comme nous le verrons.

Le débat militaire: le duel Groener-Reinhardt

En mai 1919, alors que Noske, le ministre fédéral de la guerre, s’est efforcé de reconstruire une armée allemande sous les traits d’une Reichwehr provisoire, l’autorité militaire se trouve dispersée. Tandis que le maréchal Paul Hindenburg est toujours en charge du Haut-commandement, il se décharge largement sur le quartier-maître général, Wilhelm Groener, de l’exercice de cette autorité sur une institution qui a perdu la cohérence de l’armée impériale. Il fallait notamment compter avec le colonel, puis général, Walther Reinhardt, titulaire d’un ministère de la guerre maintenu dans un État prussien maintenant républicain, coexistant ainsi avec le ministre de la guerre allemand, le social-démocrate Gustav Noske, artisan de la répression du soulèvement spartakiste.

Alors que, sur la question d’une démocratisation de l’armée, Reinhardt s’était montré favorable à des compromis avec la majorité socialiste inacceptables pour Groener, « la question de l’acceptation du Traité de Versailles voyait les rôles renversés »[22].

Wilhelm Groener à Kolberg, source: Bundesarchiv

Groener trouve certes les conditions de paix très dures mais, informé par ses contacts avec le colonel américain Conger, il considère que les alliés seront intraitables et n’hésiteront pas à reprendre l’offensive contre l’Allemagne[23].

Personnellement convaincu de la nécessité de se résigner, sa fonction lui impose d’abord d’étudier les scénarios d’une possible résistance. Certes, l’armée allemande s’est préparée à affronter à l’est la Pologne, contre laquelle elle avait envisagé de prendre l’offensive, avant d’y renoncer sous la pression alliée, qui ont imposé le 16 février à Trèves, lors du renouvellement de la convention d’armistice, le respect d’une ligne de démarcation préfigurant la frontière à venir. Elle pourrait encore obtenir un résultat favorable de ce côté, malgré le renforcement des Polonais par l’Armée du général Haller[24], formée en France. En revanche, l’Allemagne serait démunie de moyens d’une résistance autre que symbolique contre l’offensive alliée à l’Ouest.

Groener doute aussi du soutien du peuple allemand à une telle politique. Sachant qu’il a à faire à forte partie pour convaincre les généraux, il fait procéder par des officiers de l’état-major à une enquête approfondie sur ce point : Pourrait-on gagner la majorité de la population à une reprise des hostilités ? La population serait-elle prête à combattre pour défendre sa patrie locale ? Pourrait-on compter sur un vaste contingent de volontaires ? Quelle résistance offrirait la population ? Des insurrections seraient-elles à craindre en cas de reprise des hostilités ? Les réponses à ces questions sont pour la plupart décourageantes. A part les provinces de l’Est, la population ne soutiendrait pas une reprise des hostilités. On peut même craindre dans les villes industrielles des émeutes et une relance du mouvement révolutionnaire[25].

Sans contester le diagnostic de Groener d’une résistance possible seulement à l’Est, Reinhardt et toute une partie de l’establishment militaire en tirent des conclusions différentes. Si l’Allemagne se résigne, « les conditions de la paix peuvent être appliquées à l’Ouest. A mon avis, elles sont inapplicables à l’Est. Le danger existe que la faiblesse de caractère de l’Ouest et du Sud ne ruine le sentiment national de l’Est et sa vigueur. Une rupture entre l’Est et l’Ouest sera inévitable, le fossé étant trop profond. Mais nous pouvons gérer cette rupture, abandonner l’Ouest et constituer un Est fort, qui devrait peut-être s’étendre jusqu’à l’Elbe. La vieille Prusse doit former le noyau du Reich »[26]. Selon son biographe, « l’idée directrice de Reinhardt en mai et juin 1919 était qu’il valait mieux abandonner l’unité du Reich que d’accepter les restrictions de souveraineté imposées par les conditions de paix, qui entraineraient, pensait-il, un affaiblissement moral du peuple allemand. Cette attitude, prévalant dans certains secteurs de la société allemande, notamment que les milieux militaires et nationalistes, devait nourrir les plans pour un état prussien de l’Est indépendant »[27].

Walther Reinhardt, dernier ministre de la Guerre prussien, défenseur du projet d’Oststaat, source: landesarchiv, via wikipedia

C’est lors d’une réunion du 15 mai, devait rapporter Groener en l’absence d’autres compte-rendu ou récits, que « Reinhardt a pour la première fois défendu sérieusement l’idée d’un renoncement temporaire à l’unité allemande et de résister à l’ennemi à partir d’un état de l’Est indépendant »[28].

Vers un Oststaat, une « Allemagne Libre » à l’est de l’Elbe ?

En décembre 1918, Adolf von Batocki, président de la Prusse Orientale, avait le premier présenté un plan visant à la constitution d’un état oriental-un Oststaat– regroupant les deux Prusses -orientale et occidentale- et le district de Netze, rejointes ultérieurement par la Poznanie et la Silésie. Cet état se séparerait temporairement du Reich pour s’affranchir des contraintes diplomatiques à l’égard des Alliés et gérer directement ses relations avec la Pologne. Le 18 février, avant donc la communication des conditions alliées, le major von Willisen, chef d’état-major de la Grenzschutz Ost [force de protection des frontières de l’Est] avait pris parti pour un Oststaat. Il estimait en effet que « la paix à venir conduirait nécessairement à une orientation occidentale de la politique extérieure allemande, à l’opposé des intérêts de l’Est »[29].

Le projet bénéficiait d’un climat d’affrontement avec la Pologne, en particulier dans des districts menacés d’être détachés du Reich, comme en Poznanie, en Silésie et au sud de la Prusse orientale. Un projet d’offensive contre le nouvel état, qui devait être mené par 280 000 hommes, avait d’ailleurs dû être abandonné sous la pression alliée[30].

August Winnig, Reichkommissar social-démocrate en charge des territoires baltes, avait d’abord porté un projet d’état balte adossé à l’Allemagne, regroupant autour de la Prusse la Courlande et la Lituanie. Il apparait en mai, avec Adolf von Batocki, comme l’un des promoteurs du projet de sécession de l’Est.

Les promoteurs civils de l’Oststaadt, August Winnig et Adolf von Batocki, source: wikipedia

Les autorités centrales, loin de méconnaître ce projet, adoptent à son égard une attitude ambigüe. Ainsi, le 14 juin, Friedrich Hörsing, commissaire du Reich en Silésie, affirme à Winnig agir avec un ordre du gouvernement de l’Empire, à transmettre oralement, les mandatant pour préparer la reprise des combats pour le maintien de l’Est allemand. Selon Hörsing, le gouvernement aurait alors désavoué officiellement cette initiative, mais lui aurait apporté son soutien par l’envoi d’armes et de volontaires[31]. Le 22 mai, pour instituer un contrôle parlementaire sur les velléités de sécession, les autorités allemandes incitèrent les élus à l’Assemblée Nationale à constituer un ‘Parlament des Osten- Parlement de l’Est’[32]. Une réunion des responsables politiques concernés, présidée par le ministre de l’intérieur prussien Heine les 5 et 6 juin, fait apparaitre combien les idées sur les perspectives des provinces de l’Est étaient floues. Winnig et von Batocki déclarent alors leur intention de rester au sein du Reich si le traité est rejeté, mais qu’il fallait s’attendre à une proclamation de l’état oriental en cas d’acceptation des conditions alliées. Allant plus loin, le major von Willisen insiste pour une attaque rapide de la Pologne, tant que la supériorité militaire allemande restait assurée. Heine était bien seul à considérer que la formation d’un état de l’est n’aboutirait qu’à l’affaiblissement de la Prusse et de l’Empire tout en affirmant que le gouvernement en fonction ne signerait jamais le traité sous la forme proposée[33].

En 1935, Winnig devait ainsi expliquer son action : « Si le Reich nous reniait, nous devions avoir un gouvernement pour l’Est. C’était une chose difficile à réaliser. Avec von Batocki, j’ai discuté de la formation d’un conseil de gouvernement provisoire et nous nous sommes rapidement mis d’accord »[34].

Promoteurs militaires de l’Oststaat, les généraux von Below et von Lossberg

Toutefois, les velléités de résistance indépendante des responsables politiques de l’Est ne pouvaient prendre forme sans un soutien militaire. Nous avons vu que le ministre de la Guerre de Prusse, Reinhardt, était un protagoniste de ce projet, auquel adhéraient les autorités militaires régionales, en particulier les généraux von Below, le vainqueur de Caporetto et commandant le XVIIème corps d’Armée, von Lossberg, chef d’état-major de l’Armée du Sud en Silésie et le colonel Heye, chef d’état-major de l’armée du Nord. Le général von Lüttwitz, gouverneur militaire de Berlin, leur apportait son appui.

Ces généraux allaient rechercher le soutien du haut-commandement à leur projet de sécession, au cas où le traité serait accepté par le gouvernement. Après le refus de Groener, ils devaient se livrer à une ultime tentative le 19 juin, quand l’ultimatum allié mettait fin à la période d’hésitation et imposait d’arrêter une décision.

Ultimes arbitrages et résignation

Communiqué le 16 juin, le refus par les Alliés des contrepropositions allemandes s’accompagnait d’un ultimatum menaçant d’une reprise des hostilités à défaut d’une signature dans les cinq jours. Il fallait donc mettre fin aux atermoiements. On doit convenir que le maréchal Hindenburg, principal autorité morale de l’armée, n’y contribue guère. Il charge en effet Groener de remettre au gouvernement la déclaration suivante : « En cas de reprise des hostilités, nous sommes militairement en mesure, à l’Est de reconquérir la province de Posen et de maintenir nos frontières. A l’Ouest, dans le cas d’une attaque séreuse de nos ennemis, nous ne pouvons guère compter sur une victoire, en raison de la supériorité numérique de l’Entente et de la possibilité d’un enveloppement par nos deux ailes. Aussi, une issue favorable de l’opération d’ensemble est-elle fort problématique, mais je dois, en tant que soldat, préférer une défaite honorable à une paix honteuse »[35].

Le Grand Conseil de Guerre se réunit à Weimar le 19 juin, pour la première fois depuis le 9 novembre1918 où il avait dû acter l’acceptation de l’armistice et le départ du Kaiser. Il y a là, autour du ministre Noske, de Groener et de Reinhardt, pas moins de 29 généraux. « Au début de la séance, la grande majorité des participants partageait entièrement les vues de Reinhard quant à une résistance dans les provinces de l’Est et les généraux von Below et von Lossberg allèrent même jusqu’à reprendre à leur compte la menace de rébellion, déjà proférée par Reinhardt, au cas où l’évacuation des territoires cédés à la Pologne par le Traité serait donné»[36].

L’appel à la raison de Noske fait une forte impression, mais la partie n’est pas gagnée. Groener doit s’engager à fond, en appelant à la sauvegarde de l’unité du Reich, dont le corps des officiers est le garant. « C’est pourquoi tous les officiers, sans exception, ont le devoir de se grouper derrière le ministre de la Reichwehr. Pour sa part, le Haut-commandement est décidé à faire cause commune avec lui, quoiqu’il advienne»[37]. Ce point de vue prévaut. Ralliement à Noske plus qu’à l’acceptation, il ne manque toutefois pas d’ambiguïté. Les généraux encourageaient en effet Noske à prendre le pouvoir, en s’affranchissant de la constitution pour instituer une dictature.

L’après-midi du19, le cabinet reçoit l’avis des différents gouvernements provinciaux, qui penchent presque tous pour la ratification. Dans la soirée du 19 intervient la réunion des chefs politiques et militaires des provinces de l’Est, sous la présidence de Heine, ministre prussien de l’intérieur. Comme la majorité, Hörsing, député de haute-Silésie, fait part de la lassitude de la population, comme à Dantzig, il ne faut pas compter sur un soulèvement populaire en faveur d’une dissidence. Les généraux demeurent irréductibles. S’ils ne peuvent faire obstacle à la ratification, le gouvernement aura perdu toute légitimité à leurs yeux et ils saisiront la première occasion favorable pour organiser un soulèvement contre son autorité. «Que le Reich se dissolve, puisque l’Allemagne n’a pas assez de troupes pour le défendre en entier. Quant à la Prusse, elle restera intacte et opposera une résistance farouche aux exigences des Alliés ».

Dans la nuit du 19 au 20, a lieu une dernière réunion du cabinet. « Le cabinet se trouve dans une situation désespérée. S’il signe le Traité, il risque de déchainer la guerre civile. S’il ne signe pas, ce sera la guerre tout court »[38]. Alors qu’aucune majorité nette ne se dégage, Scheidemann porte sa démission à Ebert. L’Allemagne n’a plus de gouvernement, à 3 jours de l’échéance de l’ultimatum allié. Noske apparait alors comme l’homme fort, candidat naturel à la chancellerie. Il est le dernier lien subsistant entre l’armée et l’état. Il sait pouvoir compter sur le soutien des officiers s’il opte pour le refus de signer, mais ce serait nier l’effort entrepris depuis novembre et les résultats obtenus pour tirer l’Allemagne de l’anarchie. Il accepte de rester dans un gouvernement disposé à signer le Traité, mais pas d’en prendre la responsabilité.

C’est finalement une personnalité de second plan, le social-démocrate Gustav Bauer, qui forme un gouvernement comprenant sept socialistes et quatre ministres du Centre, avec Noske, restant à la Reichwehr, et Erzberger, vice-chancelier comme personnalités dominantes.

Le 21 juin, le cabinet est approuvé par le Parlement. Ce même jour, pour échapper à la honte d’une livraison à l’ennemi, la flotte prisonnière de la rade de Scapa Flow se saborde, profitant d’un relâchement de la surveillance anglaise. Le dimanche 22 juin, l’assemblée nationale, après un débat houleux, approuve la signature 237 voix, contre 138 et 5 abstentions.

Le sabordage de Scapa Flow a coupé court à une initiative de dernière minute de Lloyd George pour accorder une atténuation, en particulier des fameuses ‘clauses morales’, et les Alliés rappellent avec fermeté le terme de leur ultimatum, le 23 juin à 19 heures.

Pourtant le 23, Noske, sous la pression des généraux Maercker et von Lüttwitz, connait une ultime hésitation. Ebert affolé, se tourne vers l’état-major. Hindenburg refuse d’assumer ses responsabilités. C’est donc à nouveau, comme le 9 novembre 1918, Groener qui doit assumer, seul, la décision de ratification. S’exprimant en tant qu’Allemand, et pas que Quartier-Maître général, Groener indique que « malgré des avantages éphémères dans l’Est, la reprise de la lutte ne permet pas de compter sur un succès final. En conséquence, la paix doit être conclue, aux conditions fixées par l’ennemi ». Il est pour cela impératif que Noske revienne sur sa démission et appelle à la solidarité des officiers autour de lui.

Cette position courageuse fait tache d’huile. Noske se résigne à rester dans un gouvernement signataire du Traité. Les partis se mettent d’accord sur une ultime formule pour confirmer l’accord du Parlement, réuni dans un climat de panique. A 17h15, ce 23 juin, Ebert peut télégraphier à la délégation allemande l’acceptation des conditions alliées[39]. Alors, « Clémenceau expédia l’ordre à Foch de stopper le mouvement des troupes et au gouverneur militaire de Paris de tirer le canon »[40].

Il était temps. L’ultimatum prenait fin à 19 heures. Le 24, pressés par Noske et Ebert, les généraux se résignent à rester à leur poste. Non sans d’ultimes péripéties, le processus d’acceptation du Traité de Versailles arrivait à son terme.

Signature du Traité dans la Galerie des Glaces, le 28 juin, source: site cheminsdemémoire

La signature du Traité pourra dès lors intervenir, symbolique par le lieu -dans la Galerie des Glaces où l’Empire allemand avait été proclamé en 1871- et la date -le 28 juin, jour du cinquième anniversaire de l’assassinat de Sarajevo.

Quant aux protagonistes de la résistance à l’Est, nous les retrouverons sans surprise aux côtés de Kapp, instigateur du putsch qui, en mars 1920, tente de renverser le régime de Weimar : « Aussi bien la Reichwehr que les autorités politiques, dont Winnig, ont reconnu immédiatement la nouvelle force [des putschistes] comme détenteur du pouvoir de fait »[41].

Et si…

Si le gouvernement allemand ne s’était pas résigné à signer, ou si le président Ebert n’avait pas réussi à former un nouveau cabinet pour remplacer celui de Scheidemann, démissionnaire, il ne fait pas de doute que les Alliés auraient mis leur menace à exécution.

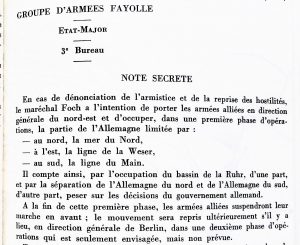

Foch avait pris ses dispositions en réunissant dès le 22 avril les commandants des quatre armées sous son autorité : américaine, britannique, française et belge. Les décisions prises nous sont connues par une note du général Fayolle, commandant le groupe d’armées françaises, dont voici les grands traits:

Note de l’état-major de Fayolle, indiquant le plan allié, source: Paoli, Revue Historique de l’Armée, 1970.

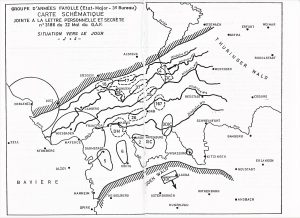

Le dispositif allié devait comprendre une trentaine de divisions, soient 18 DI (dont 3 opérant avec l’armée belge) et 2 DC françaises, 6 à 8 DI et une DC britannique, 7 DI américaines avec une DC française, 3DI et une DC belge[42]. Le groupe d’armées Fayolle comportait la 10éme Armée confiée à Mangin, auquel reviendrait le rôle principal, et la 8ème, de Gérard, le couvrant sur sa gauche, dans une disposition rappelant celle de l’offensive prévue en Lorraine en novembre 1918. Le jour J, soit le troisième jour suivant la dénonciation de l’armistice, les armées françaises devaient déboucher des têtes de ponts de Coblentz et de Mayence, pour progresser sur cinq itinéraires entre le Main et la Verne, en direction générale de Gotha et de Weimar.

Plan de l’offensive prévue en juin 1919, source: RHA 1970.

L’offensive prévue par les Alliés correspondait bien à l’idée que s’en faisait Groener. Comme il le craignait, il est clair que les armées allemandes n’auraient pu lui opposer qu’une résistance symbolique. Sans doute la résistance passive, en particulier des employés des chemins de fer aurait-elle-pu retarder la progression française, éventualité prévue dont Fayolle avait cherché à se prémunir. L’objectif stratégique de coupure du territoire du Reich aurait néanmoins été atteint, posant en termes renouvelés aux autorités allemandes la question d’une poursuite de la résistance, probablement passive à l’Ouest et militaire à l’Est. Sans doute, les mêmes lignes de fracture seraient apparues entre responsables, mais il est peu probable que la stratégie maximaliste d’un abandon de souveraineté visant à faire peser sur les Alliés l’intégralité des responsabilités ait pu prévaloir.

Que serait devenu dans ce cas les velléités d’un Oststaat –État libre d’Allemagne de l’Est ? Clémenceau aurait-il saisi l’aubaine d’un démembrement de l’Allemagne proposé par les Allemands eux-mêmes ? Aurait-il reculé devant le risque de favoriser l’expansion bolchévique ? En tout état de cause, les Alliés n’auraient pas permis à cet état d’établir à l’égard de la Pologne des conditions plus favorables que celles prévues par le Traité de Versailles historique. On est bien démuni pour imaginer ce qu’auraient été les frontières de cet Oststaat s’il avait vu le jour. Pour des raisons politiques tant internes qu’externes, il est difficile de considérer qu’il ait pu intégrer le Brandebourg et Berlin, comme le souhaitaient ses promoteurs. Plutôt donc qu’à celui de la DDR -l’Allemagne de l’Est historique- son contour aurait-t-il pu ressembler à celui des territoires perdus par l’Allemagne en 1945 ?

En hachuré, un contour possible de l’Oststaat, source: adapté du site familysearch

Si elle revêt un caractère bien spéculatif, cette perspective a du moins l’intérêt d’illustrer la fragilité historique du projet des promoteurs de l’Oststaat en 1919.

Notes et références

[1]H. Mühleisen, Annehmen oder Ablehnen ?, in Viertelfahrshefte für Zeitgeschichte, 35,3 (1987), p.427.

[2] Cf. notre article : Novembre 1918 : armistice prématuré, offensive annulée, victoire perdue ?, sur sam40.fr.

[3] Dans son ouvrage : Aux racines du mal, 1918 le déni de défaite.

[4] Gordon Craig, The Politics of the Prussian Army 1640-1945, pp.36-366.

[5] K. Schwabe, Germany’s Peace Aims : Domestic and International Constraints, in : Boemeke (edit.),The Treaty of Versailles, A Reassessment after75 Years, pp. 50-51.

[6] Benoist-Méchin, Histoire de l’Armée allemande, p.319.

[7] Mémoires du général Charles Dupont, Service Historique de la Défense, citée par O. Lahaie, face à l’Allemagne vaincue, les services de renseignement français (novembre 1918-avril 1919), Revue Historique des Armées, 251, 2008.

[8] Cité par H. A. Winkler, Weimar 1918-1933, p.91, aussi Scheidemann, L’effondrement (traduction), p.274.

[9] Benoist-Méchin, op. cité, pp. 330-331.

[10] Detlev Peuckert, La république de Weimar (traduction), p.46.

[11] Pierre Jardin, op. cité, p. 501.

[12] Cités par P. Jardin, ibid.

[13] Scheidemann, op. cité, p. 268.

[14] Cité par Scheidemann, op. cité, pp. 269-272 ; aussi : Erzberger, Souvenirs de guerre, pp. 424-427.

[15] Op. cité, p. 338.

[16] Souvenirs…, p. 427.

[17] William Mulligan, The Creation of the Modern German Army, p. 96.

[18] K. Schwabe, art. cité, pp. 53-54.

[19] F. Klein, From a Misunderstood Defeat to an Unwanted Peace, In Boemeke (edit.), The Treaty of Versailles,p.214.

[20] Cité par Scheidemann, op. cité, p. 272.

[21] P. Jardin, op. cité, p.501.

[22]Martin Kitchen, A Military History of Germany,p.238.

[23] Groener, Lebenserinnerungungen, p.498.G. Rakenius, Wilhelm Groener als Erster Generalquartiermeister, pp. 207-208.

[24] Cf. W. Erfurth, Die Geschiste des Deutschen Generalstabes von1918 bis 1945, p.35.

[25]W. Erfurth, op. cité, p. 42.

[26] Cité par F. Carsten, The Reichwehr and Politics, p.40.

[27] Mulligan, op. cité, p. 98.

[28] Mulligan, op. cité, p. 95.

[29] Hagen Schulze, Der Oststaat-Plan 1919, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,1970, Heft/April, p.158.

[30] Cf. sur ce projet d’offensive, M. Strohn, The German Army and the Defense of the Reich, Military Doctrine and the Conduct of the Defensive Battle 1918-1939, p. 71.

[31] Ibid. p.151, Benoist-Méchin, op. cité, p. 335.

[32] Schulze, op. cité, p.143.

[33] Ibid. p.147.

[34]Winnig, Heimkerh, p.119.

[35] Cité par Benoist-Méchin, op. cité, p. 345.

[36] W. Wheeler-Bennett, Le drame de l’armée allemande, p.61.

[37] Benoist-Méchin, op. cité, p.349.

[38] Ibid., p.353.

[39] Benoist-Méchin, op. cité,

[40] M. MacMillan, Les artisans de la Paix, comment Lloyd Georges, Clémenceau et Wilson ont redessiné la carte du Monde, p. 609.

[41] D. Orlow, Weimar Prussia, 1918-1925 : The Unlikely Rock of Democracy.

[42] L’ensemble des informations sur ce projet d’offensive peu connu provient de l’article du colonel Paoli, L’offensive avortée sur Berlin en juin1919, Revue Historique de l’Armée, Numero1-1970, pp. 59-74.