« Aujourd’hui, la plupart des historiens s’accordent pour considérer que la défaite française [dans la bataille de la Marne] a constitué une sorte de ‘’portail’’ du reste du XXe siècle ; il est même permis de soutenir qu’elle constitue l’origine de la situation si enviable dont bénéficie, grâce à la durable suprématie allemande, l’actuel continent européen devenu Union Européenne (UE) »[1] : Introduite en ces termes, la vision de « L’autre Siècle » que nous présentent une équipe d’historiens, essayistes et romanciers, coordonnée par Xavier Delacroix dans l’ouvrage d’uchronie éponyme a de quoi surprendre, voire choquer. Nous parait-elle convaincante ?

Au-delà d’un récit contrefactuel sur le déroulement de la bataille et l’issue de la guerre, c’est une vaste fresque d’un autre devenir du 20ème siècle sur les plans politique, culturel et social que dressent les auteurs. C’est pourtant aux aspects militaires et aux enjeux politiques les plus directement associés que s’attachera notre lecture et s’adresseront nos réactions.

L’ouvrage en effet illustre bien les difficultés du récit uchronique, dans sa tension entre l’exercice d’imagination et la cohérence avec ce que nous pouvons savoir par ailleurs des évènements historiques et des conditions prévalent à l’époque où l’histoire du monde est censé prendre un autre cours. Chacun, bien sûr, peut avoir à l’égard de l’exercice contrefactuel une forme d’intérêt spécifique et ses propres attentes.

A nos yeux, l’histoire contrefactuelle trouve son intérêt comme un instrument au service de la réflexion historique[2], ce qui commande notre grille de lecture et sous-tend les réactions que nous suggèrent les arguments d’un récit comme celui qui nous est proposé dans « l’autre Siècle ».

Scénario pour « L’autre siècle » : un aperçu

Avant d’entrer dans le développement de l’histoire alternative, il est nécessaire de brosser à grands traits le scénario proposé.

Un ouvrage associant historiens, essayistes et romanciers

Lorsque la bataille de la Marne arrive à son paroxysme, le 9 septembre 1914, au lieu de battre en retraite, les armées allemandes poursuivent leurs efforts, ce qui leur permet de rompre le front, contraignant les armées françaises à une nouvelle retraite. Poursuivies à un rythme ralenti, vue l’état d’épuisement commun des vainqueurs et des vaincus, les opérations permettent aux Allemands d’occuper Paris, abandonné sans défense, de mener une course à la mer jusqu’aux côtes, non sans reproduire les atrocités qui avaient caractérisé leur invasion de la Belgique.

Clemenceau, qui a succédé à Viviani à la tête du gouvernement, doit se résoudre à solliciter un armistice, finalement signé le 11 novembre. Toutefois, le principe de l’armistice est refusé par Delcassé, ministre des affaires étrangères, qui fait appareiller la flotte de guerre pour l’Afrique du Nord et constitue à Bizerte un gouvernement dissident, rejoint par un certain nombre de personnalités.

Les conditions de l’armistice interdisent toute reprise du combat par la France, sans indiquer les termes du futur traité de paix. Finalement signé à Versailles le 28 juin 1915, après une négociation faisant intervenir la médiation américaine, ce traité reprend pour l’essentiel les termes du Programme de Septembre, défini par le chancelier Bethmann-Holweg, plus modéré que les revendications des militaires et des milieux nationalistes. L’Allemagne limite ses annexions au bassin de Briey, en France, et à une partie de la Belgique, mais pousse ses avantages sur le plan économique par la constitution d’une vaste union douanière, allant de l’Europe centrale à la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark. Dans le récit des auteurs, « l’Allemagne a su maitriser sa victoire en sacrifiant des gains à court terme à une situation de domination géopolitique et économique de bien plus longue portée », proposant « une union européenne essentiellement économique dans la droite ligne de l’Europapolitik promue par le chancelier Bethmann-Holweg », substituant une politique d’influence (Einflusspollitik) à une politique de force.

Dans le scénario, l’Angleterre poursuit la lutte malgré l’armistice franco-allemand, remportant une grande victoire navale dans la Mer du Nord. Les armées anglaises mènent une offensive victorieuse au Proche-Orient, avec l’appui des Etats-Unis, qui entrent en guerre en mai 1915. Un débarquement américain à Beyrouth, combiné à une offensive anglaise à partir de l’Irak, conduit à une victoire totale, avec l’occupation de Jérusalem en décembre 1915. Ceci conduit, au dire des auteurs, Guillaume II à demander le 16 décembre un armistice sur la base d’un programme « pour une paix juste et honorable » défini par le président Wilson.

Le chancelier Bethmann-Holweg en 1914, source: wikicommons

Dans la logique du scénario, l’échec allemand au Moyen-Orient en 1915 rééquilibre la victoire de 1914, ce qui permet à Bethmann d’imposer son point de vue à l’armée et au Kaiser. Lors de deux conférences internationales, à Berlin en février 1916, et à Yalta, en Avril 1916, sont établies les bases politiques et juridiques d’un ordre international pacifique qui caractérisera dès lors « l’autre Siècle ».

S’il était nécessaire de déployer, bien succinctement mais dans son ensemble, le scénario du livre, la suite de notre propos n’en abordera que certains épisodes, concernant principalement le récit contrefactuel de la défaite française, à commencer par l’origine attribuée au renversement du sort des armes, ce qu’il est convenu de qualifier dans la littérature uchronique, de point de bifurcation.

Un point de bifurcation bien discutable

Le choix du point de bifurcation est un moment crucial de la construction d’un scénario contrefactuel. Le chapitre « Septembre 1914 : Victoire allemande le Marne » nous le présente en ces termes : « Jusqu’au 9 septembre, cependant, la situation sur le champ de bataille resta incertaine. Un vide dangereux s’était effectivement ouvert entre les Ière et IIème Armées allemandes, en raison de la nécessité pour von Kluck de faire face à la 6ème armée française commandée par le général Maunoury. Le Lieutenant-colonel Hentsch, représentant du Grand-Etat-major allemand, joua ici un rôle déterminant : s’étant persuadé sur place que l’adversaire était au bord de la rupture, il poussa à la décision de maintenir sur lui la pression en interdisant toute retraite »[3].

Nous voyons à ce choix trois inconvénients sérieux :

-loin d’être original, il emprunte à une historiographie allemande promouvant dans les années d’après-guerre un déni de défaite ;

-il est artificiel, aucun argument n’étant avancé pour expliquer que Hentsch ait ainsi soutenu une position contraire à sa conviction historique ;

-il aurait probablement conduit à un résultat opposé à l’effet attendu dans le scénario contrefactuel.

Dans les années 1920 et 1930, la contestation du Traité de Versailles s’appuyait sur un déni de la défaite allemande, affirmant que les armées du Reich, victorieuses sur le champ de bataille, avaient succombé à un coup de poignard dans le dos, trahies par les politiques dans un processus culminant fin octobre 1918 dans le mouvement révolutionnaire. Dans ce récit, le déni de la défaite de la Marne est étroitement associé à la légende du ‘coup de poignard dans le dos’ comme le relevait la presse française de l’époque[4]. On trouve ainsi dans ‘Le Matin’ du 3 mars 1933 un encadré très révélateur de l’étendue de cette campagne d’opinion.

Le Matin, 3 mars 1933, source Gallica

L’article montre l’importance que revêtait alors la dénonciation du rôle du colonel Hentsch dans la propagande des milieux nationalistes allemands : « En ce moment, l’opinion publique allemande est vigoureusement travaillée afin de lui faire comprendre que cette bataille de la Marne ne fut pas perdue par l’armée impériale. Une pièce de théâtre de M. Cremers, jouée d’abord à Mannheim, ensuite à Berlin et Düsseldorf, s’intitule ‘la Bataille de la Marne’. Elle enthousiasme le public allemand. L’auteur s’applique, à grands renforts de cartes géographiques et de scènes ‘historiques’, à démontrer que le recul de l’armée von Bulow et le ‘repli’ de l’armée von Kluck sont imputables à une erreur d’ordre psychologique du lieutenant-colonel Hentsch, délégué du comte von Moltke, resté tranquillement à Luxembourg avec son GQG. Le public allemand sort des salles de spectacle avec la conviction que les armées allemandes étaient victorieuses et que seule la faiblesse (sic) du général von Moltke fut la cause de la soi-disant défaite ». En considérant que, pour assurer la victoire allemande, « il suffisait de maintenir la pression [sur l’adversaire] en interdisant toute retraite », Audoin-Rouzeau rejoint bien paradoxalement cette thèse, dont nous verrons qu’elle n’est pas fondée sur le plan strictement militaire.

Richard Hentsch, alors colonel, en Roumanie, peu avant sa mort, source: Wikicommons

En second lieu, on ne voit pas dans le scénario contrefactuel ce qui aurait poussé Hentsch à adopter cette position plutôt que de prescrire la retraite qui paraissait inévitable. Une décision de poursuite de l’offensive pouvait certes être prise, mais elle supposait l’intervention d’un autre représentant de Moltke. Historiquement, cela aurait bien pu être le cas. En effet, un autre officier de l’entourage de Moltke s’était porté volontaire pour cette mission, le colonel von Dommes. Officiellement en charge des relations entre le Grand état-major et le pouvoir politique, Dommes avait effectué des liaisons de ce type, notamment auprès de la VIème Armée du Kronprinz de Bavière. Très attentif à la faveur impériale, Dommes aurait été sensible à l’appel à la fermeté adressé la veille par Guillaume II à ses généraux. Le 9 septembre, c’est au nom de ce message de fermeté qu’il aurait prescrit à Bülow de tenir au maximum sur la Marne et à Kluck de poursuivre vigoureusement ses attaques contre Maunoury.

Ces décisions auraient-elles conduit les armées allemandes à la victoire ? On peut pour le moins en douter. Kluck n’avait pu rétablir, brillamment, sa situation face à Maunoury qu’en ouvrant une brèche à sa gauche, découvrant complétement l’aile droite de Bülow. En face, le corps expéditionnaire de French et la 5ème armée de Franchet d’Esperey ne réalisent pas immédiatement la situation et s’ébranlent lentement mais, une fois engagé leur progression prend de la puissance et le rideau tendu par la cavalerie allemande ne peut la contenir. La IIème armée de Bülow se trouve alors découverte sur sa droite et, de fait, contrainte à la retraite dans des conditions aggravées. En agissant ainsi, elle élargissait la brèche et condamnait toute tentative de rétablir le contact avec Kluck. Au moment où Kluck aurait du également se résigner à retraiter sous une pression trop forte, son armée, acculée au passage de l’Ourcq, aurait subi des pertes telles que son rétablissement, historiquement réalisé sur l’Aisne, n’aurait guère pu s’opérer avant la Meuse. Côté français, la situation aurait certes été difficile pour les 9e, 4e et 3e armées, ainsi que, très temporairement, pour le 6e de Maunoury, mais aucune de ces armées n’était en situation d’être bousculée comme les Ière et IIème armées allemandes.

A Luzarches (95), point d’inflexion des armées allemandes, monument en mémoire d’un grand oncle de l’auteur, source: Wikipedia

Ainsi, le retard apporté à la retraite des armées impériales, loin de leur assurer la victoire, n’aurait qu’aggravé leur défaite et conduit à la libération d’une majorité des départements français envahis. Comme l’écrivait en 1921 le futur général Koeltz, « quoiqu’en disent les critiques allemands, nous sommes profondément convaincus que plus la IIème armée serait restée au sud de la Marne, plus sa défaite aurait été grave. Von Bülow sauva son armée du désastre en la repliant dès le 9 septembre: à cette date il était trop tard pour ramener de quelques façon que ce fut la victoire sous les aigles allemands ». Les travaux contemporains partagent cette conclusion. Pour P. Garreau par exemple : « pour ce qui est de l’aile droite allemande, l’affirmation que la retraite n’est pas nécessaire le 9 septembre ne correspond vraiment pas à la situation […].Après avoir souligné les fautes de tactique commises par le général von Bulow, sommes-nous amenés à reconnaitre que le 9 septembre, en prenant la responsabilité de la retraite et par suite, en plaçant le lieutenant-colonel Hentsch en situation de l’ordonner à la Ière armée, il a évité à l’armée allemande qu’une défaite manifeste ne se transforme en un réel désastre qui aurait été consommé à la fois dans son armée et dans celle de von Kluck »[5].

Les troupes françaises progressent, source: l’Humanité

Ainsi, on aura compris pourquoi nous considérons le choix du point de bifurcation adopté dans le scénario de « l’autre siècle » comme problématique.

Quel scénario pour une victoire allemande sur la Marne ?

Quels facteurs auraient pu donner la victoire aux armées allemandes sur la Marne ? La réponse se limite à deux: ou bien une meilleure conduite des opérations par le commandement, ou bien des moyens renforcés aux points et aux moments décisifs. Les erreurs de commandement les plus décisives étant intervenues pour l’essentiel avant la bataille de la Marne, on voit mal comment le sort de cette bataille aurait pu basculer sans une modification significative du rapport des forces disponibles. Pour l’historiographie d’après-guerre, la présence des 2 corps d’armée prélevés sur l’aile marchante le 25 aout aurait pu constituer ce renforcement nécessaire. Au vu de la situation en Prusse orientale après l’échec allemand de Gumbinnen, il est difficile d’attribuer à Moltke la prescience du renversement spectaculaire de la situation par la victoire de Tannenberg, obtenue avant l’arrivée de ces renforts. Un point de bifurcation plus pertinent peut être placé en janvier 1913, lorsque von Heeringen, ministre prussien de la guerre, refuse à Moltke la création de trois corps d’armée supplémentaires. Sans développer ici l’argumentaire détaillé, tenant en particulier à la nature de l’encadrement, qui fonde ce scénario, nous avons considéré que deux corps d’armée de réserve supplémentaires pouvaient être mobilisés en aout 1914. Ainsi, resteraient disponibles sur la Marne les 2 corps historiquement envoyés en Prusse, le corps de réserve de la Garde et le XIe corps Saxon.

Comment les Français pouvaient perdre la Bataille de la Marne, source : PYH, Le Plan Schlieffen

Dans ce scénario, compte tenu des préoccupations de Moltke le 2 septembre, le corps de réserve de la Garde orienté le 2 septembre sur les arrières de la Ière armée, se trouve immédiatement disponible pour soutenir le IVe corps qui subit le 5 l’attaque de Maunoury. Ainsi constituée, l’aile gauche de Kluck ne présente pas un besoin de renforcement urgent, ni aussi important. De ce fait, la Ière armée peut maintenir au moins trois divisions, en sus de la cavalerie, pour contenir la poussée de French et de Franchet d’Esperey. Manœuvre plus efficace qu’une défense linéaire, son IIIe corps de Lissingen peut retraverser l’Ourcq pour prendre de flanc les BEF, ce qui aurait immédiatement stoppé la progression de French, bien échaudé par les rencontres précédentes. Par ailleurs, le XIe corps saxon vient tout naturellement renforcer la IIIe armée de von Hausen face à la 9e armée de Foch.

Cette modification des rapports de force peut s’avérer décisive. La brèche béante entre les Ière et IIème armées est fermée par la manœuvre de Lissingen et le renforcement du front défensif face à la 5e armée française. Surtout, Foch n’est plus en mesure d’empêcher la IIIème armée saxonne de percer son front, vers Sézanne, d’une part, et à sa jonction avec la 4e armée, par Semoine, d’autre part. Pour l’histoire, Foch devait rester ainsi comme le grand vaincu de la Bataille de la Marne !

Ce scénario plausible d’une défaite française sur la Marne laisse ouverte la capacité française de reconstituer une ligne de résistance sur la Seine et l’Aube comme Joffre l’avait envisagé le 2 septembre. Du fait de l’épuisement allemand et des contraintes logistiques limitant leurs ravitaillement en munitions, on peut penser que les armées allemandes n’auraient pas été en mesure de conduire une poursuite vigoureuse, ni de monter avant plusieurs semaines une offensive contre la ligne française repliée sur la Seine de Montereau à Nogent et Troyes. La carte de guerre française se trouverait également dégradée du fait de l’investissement de Verdun, désormais isolée, mais que les Allemands pouvaient hésiter à attaquer de vive force.

Ayant ainsi explicité un scénario de défaite française qui nous paraisse plausible, revenons au récit proposé par S. Audoin-Rouzeau.

Partant de la difficulté supposée à reconstituer le scénario de la défaite, l’auteur en propose un décryptage à partir de l’expérience combattante consignée dans l’historique des régiments: « cependant, derrière les récits convenus des hauts-faits de chaque régiment, une parole sur l’expérience véritable des combattants français lors des journées tragiques des 6-10 septembre 1914 parvient, en partie au moins, à se frayer un chemin »[6]. Ce point de vue nous informe peu sur le développement opérationnel de la bataille, et peut s’avérer trompeur sur le mécanisme de la défaite postulée, tel qu’il se dégage des appréciations suivantes :

« Un tel récit permet aussi d’entrevoir, en creux de quelque sorte, les points saillants de la supériorité allemande en ce début du mois de Septembre. Ils tiennent pour l’essentiel à une puissance de feu supérieure : celle des mitrailleuses […], celle des canons qui balaient le champ de bataille avant même que soient lancés les assauts de l’infanterie ; celle de l’aviation enfin, qui repère efficacement les mouvements des français tout en permettant de régler avec une précision meurtrière les tirs de l’artillerie ».

De ces points, si la supériorité allemande dans l’usage des mitrailleuses demeure importante, la supériorité des feux d’artillerie[7], décisive en aout, ne peut plus s’exercer sur la Marne du fait des difficultés d’approvisionnement en munitions, tandis que les 75 français s’avèrent redoutables; quant au rôle attribué à l’aviation allemande, il relève d’un anachronisme flagrant, révélateur d’un véritable tropisme de1940 que l’on retrouve d’ailleurs dans d’autres contributions à l’ouvrage. Reste absent par contre de cette liste la supériorité tactique des armées impériales que devait illustrer l’improvisation d’attaques surprises, à la baïonnette, avant l’aube, pour déjouer justement la supériorité des 75 français, avec un total succès.

Après la Bataille, source: via site docpix

Sur cette base privilégiant le récit de l’expérience combattante, l’auteur nous donne sa version du mécanisme de la défaite française : « Tout se passe comme si de tous petits groupes de soldats appartenant au centre et à la droite française (9e, 4e et 3e armées) s’étaient d’abord immobilisés, avant de reculer insensiblement, lentement, par très petites étapes, entrainant d’autres groupes à leur suite, puis des unités un peu plus importantes, puis d’autres encore de plus grande taille, dans un contexte de bataille où chacun, travaillé par une angoisse compréhensible d’être tourné, se préoccupe à l’extrême de ses soutiens et se montre de ce fait exagérément sensible à l’absence subite de camarades sur sa droite et sur sa gauche, là où on constatait leur présence rassurante peu de temps auparavant »[8]. De ce fait, « c’est ainsi que sur un front d’une centaine de kilomètres au moins, à la manière d’un tissu usé jusqu’à la corde, et qui brusquement se crève de toutes part, le front français, insensiblement, a cédé ». Sans contester sa pertinence pour des phases locales du combat, ce récit uchronique révèle ici un problème de méthode : Faire abstraction du rôle du commandement dans les enchainements entre résultats et décisions tactiques relève d’un choix de paradigme qui montre ici ses limites.

Quoiqu’en dise l’auteur, en cas de défaite française, on aurait bien pu déterminer « le ou les emplacements exacts où la ligne française a cédé en premier », comme l’illustre le scénario alternatif que nous avons proposé ci-dessus. Au-delà du recul spontané de petites unités trop éprouvées, même dans les épisodes les plus durs de la campagne de 1914, les mouvements de retraite obéissaient à des décisions opérationnelles relevant du haut-commandement, ou prises au moins, dans le cas allemand, au niveau d’une armée. La séquence de ces décisions, si elle laisse peu de chances à un redressement militaire français, commandait pourtant la tournure prise par la guerre dans cette nouvelle phase séparant la défaite de la Marne et la signature d’un armistice.

Suite à la défaite de la Marne

L’auteur évoque ainsi les séquelles de la défaite :« alors que se déroule une ‘’course à la mer’’ qui permet à l’armée allemande de poursuivre jusqu’aux côtes de la Mer du Nord certaines fractions de l’armée française et surtout le corps expéditionnaire britannique en retraite, toute réorganisation et même tout mouvement de l’armée française vaincue sur la Marne se voient interdits par l’immense exode qui déferle désormais sur le pays »[9]. Une défaite des alliés sur la Marne aurait trouvé le BEF dans la région de Coulommiers, avec sa base logistique repliée à Nantes[10], soucieux donc de garder libre sa voie de communication par le sud parisien, vers la voie ferrée conduisant vers la Basse Loire, par Rambouillet, Chartres et Le Mans. Imaginer sa retraite vers la Mer du Nord relève à nouveau du tropisme de 1940, qui inspire également à l’auteur sa vision de « l’immense exode », image très excessive d’un phénomène dont l’ampleur, sans doute amplifiée par rapport à la réalité d’aout-septembre 1914, n’aurait certainement pas pris des proportions semblables à celles de 1940. On comprend mal également cet « incendie de la cathédrale de Reims à la date du 19 septembre 1914, du fait du bombardement allemand »[11], alors que cette ville, occupée depuis 15 jours, est alors dans le scénario uchronique, à au moins 150 ou 200km en arrière du front !

Sur le plan politique, la nomination de Clémenceau comme président du Conseil par Poincaré se heurtait aux relations très difficiles entre les deux hommes. On peut cependant l’admettre au vu du récit que devait faire Poincaré de leur rencontre du 23 mai 1913 : « Clémenceau me déteste […], mais avec ses énormes défauts d’orgueil et de jalousie, de rancune et de haine, il a une qualité dont Caillaux est dépourvu, il a, au plus haut degré, la fibre nationale, il est patriote comme les jacobins de 1793 […] Il m’a déclaré notamment que si une crise dangereuse au point de vue national venait à s’ouvrir , je pourrais compter sur lui pour former un cabinet »[12]. Une citation de cette nature constitue, dans un récit uchronique, ce que nous appelons une balise OTL, un point d’ancrage à l’appui d’un fait alternatif dont il atteste de la pertinence.

C’est ici que prend place un autre fait majeur du récit de « L’autre siècle », l’installation par Delcassé, refusant la perspective puis la signature d’un armistice, d’un gouvernement dissident à Bizerte. Sacrifiant à nouveau au tropisme de 1940, les auteurs s’engagent sur ce point dans un scénario dont nous avons du mal à admettre une vraisemblance, et donc l’intérêt. Comment imaginer que les amiraux, nourris d’un esprit de rivalité avec la Royal Navy que n’avait pas encore tempéré le souvenir d’une guerre gagnée en commun, suivraient les ordres d’un ministre des affaires étrangères entrant en dissidence pour « faire appareiller la flotte de guerre de l’autre côté de la Méditerranée » ? De quelles ressources aurait disposé cette flotte, comme d’ailleurs ce gouvernement ? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses interrogations qui rendent difficile l’acceptation d’un tel scénario.

Parallèlement, en octobre, « le franchissement de la Seine par les troupes allemandes, qui ne rencontrent pas de résistance véritablement organisée, conduit Clémenceau à entamer le processus d’arrêt des hostilités (‘’c’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat’’) »[13]. Nous trouvons ici un Clémenceau à contre-emploi, rôle qui lui revient en application de la considération selon laquelle : « Le recours à un homme politique de soixante –treize ans est caractéristique de ce besoin d’un sauveur dans le désarroi collectif issu de la défaite »[14]. Sans prétendre détenir des arguments historiques déterminants, c’est au titre d’une perception personnelle que nous imaginons plutôt, dans de telles circonstances où la poursuite de la lutte se serait avérée impossible, un Clémenceau rompu par le chagrin se retirant, et laissant à Poincaré la responsabilité de lui trouver un successeur répondant aux nécessités de l’heure, non pas un Caillaux inacceptable pour l’opinion publique, mais un Briand, compatible avec l’orientation de la Chambre et dont les qualités de négociateur trouveraient utilement à s’employer.

Plus vraisemblable, nous semble-t-il, est l’indication que les clauses de l’armistice préfigurent des conditions de paix inspirées du Septemberprogramm établi sous l’égide du chancelier Bethmann-Hollweg. Le récit uchronique laisse cependant dans l’ombre le déroulement des opérations militaires au court des deux mois écoulé entre la défaite de la Marne et l’armistice, supposé intervenir le 11 Novembre. Ce déroulement a pourtant sa place dans un récit de cette guerre perdue, ne serait-ce que par la manière dont il aurait contribué à façonner le traumatisme provoqué par la défaite dans la société française. Certes, comme l’écrit Audoin-Rouzeau, « l’aspect le plus sombre du a trait aux pertes subies, extrêmement lourdes compte tenu de la brièveté du conflit ; plus de 400 000 morts, trois à quatre fois autant de blessés », ce qui susciterait un processus mémoriel longuement développé. Au-delà de l’évocation de ces victimes, le récit est muet sur le traumatisme qu’aurait représenté, dans un pays où la culture patriotique était profondément enracinée, une nouvelle défaite survenant 45 ans après Sedan et le Traité de Francfort.

Entre la Marne et l’Armistice, quelques repères

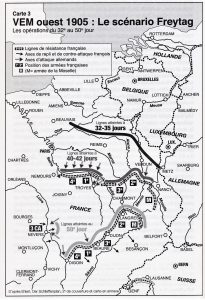

Pour imaginer les suites d’une victoire allemande sur la Marne, nous disposons des résultats du Generalstabreise –voyage d’état-major général ou VEM- de 1905 au cours duquel Schlieffen a testé la robustesse de son plan à diverses réponses possibles de l’armée française, chacune étant définie et mise en œuvre par l’un de ses principaux collaborateurs. Ayant mis en échec la manœuvre française proposée par Hugo Freytag, baron von Loringhoven, l’armée allemande poursuit son offensive à l’est de Paris, et se trouve aborder la Seine et l’Aube, de Montereau à Brienne le Château, entre le 40e et le 42e jour de l’offensive[15].

La progression profonde de l’Armée allemande, d’après un VEM de 1905, source: PYH, Le Plan Schlieffen

Poursuivant leur progression, les troupes allemandes atteint vers le 50e jour une ligne SO-NE, de Digoin sur la Loire, à Langres et la Haute Saône. Elles ont alors à se garder sur leur droite d’une controffensive française débouchant sur la Loire et l’Allier de part et d’autre de Nevers, manœuvre qui n’est d’ailleurs pas sans préfigurer l’attaque de Maunoury sur l’Ourcq. Il faut certes se garder de considérer ce scénario comme un plan a priori, alors qu’il n’est que le résultat d’un exercice particulier de Kriegspiel. Il a cependant le mérite de nous montrer comment les décideurs de l’époque envisageaient la progression victorieuse des armées allemandes sur un axe principal proche de celui qu’elles devaient emprunter au début de septembre 1914. Ce document correspond donc à ce que nous avons appelé « une brique OTL (Our TimeLine, c’est-à-dire réalisé historiquement)», précieuse indication pour la construction d’un scénario ATL (Alternative TimeLine). En sus des mouvements allemands, cette carte nous suggère également une action possible de l’armée française. On peut considérer le destin de cette contrattaque comme déterminant pour la suite de la guerre : qu’elle contraigne les Allemands à un repli sur le Morvan et l’Yonne, et la volonté comme la capacité de résistance française s’en trouveront confortées. Un nouvel échec en revanche constituerait en revanche le signal qu’il peut être vain de poursuivre une lutte sans espoir de succès.

Si nous ne disposons pas, du côté français, d’indications sur les études menées de replis profonds à l’intérieur du territoire, un ouvrage du commandant, et futur général Mordacq, nous éclaire sur la manière dont était prise en compte l’hypothèse d’une défaite initiale. Au-delà d’une mise en garde, le texte est aussi révélateur d’un état d’esprit en face de possibles défaites : « La prochaine guerre, très probablement, ne se terminera pas après une grande bataille. Quand il s’agit d’intérêts aussi puissants, on pourrait dire d’une question de vie ou de mort, un peuple ne saurait s’avouer vaincu après une seule défaite. […] La lutte continuera donc, et dès lors, sur un théâtre d’opération beaucoup plus vaste »[16], ou encore : « Un peuple énergique ne saurait se laisser abattre par un premier revers. C’est un gros coup, certes, surtout au point de vue moral, mais il faut songer que l’ère des difficultés pour le vainqueur est loin d’être terminée ; la guerre d’invasion réserve souvent de rudes surprises ; toute l’histoire est là pour en témoigner »[17]. A cela s’ajoutent les impératifs de l’Alliance. Dans l’hypothèse d’une guerre engagée avec le concours de la Russie et de l’Angleterre, « faire la paix après une première défaite, ce qui permettrait à la nation victorieuse de se reporter avec toutes ses forces contre l’autre puissance, déjà aux prises avec un ennemi ? Ce serait même plus qu’une folie ce serait une véritable trahison ». La prolongation de la lutte ne serait d’ailleurs pas sans perspective de succès : « Si au contraire nous étions vaincus dans la première grande bataille et que nous ne nous retirions sur la Loire, nous mettrions les Allemands dans une situation assez délicate. Les Russes jettent leurs masses sur l’Autriche ; les Allemands, obligés de transporter une partie de leurs troupes sur la frontière orientale : dangereuse situation du point de vue stratégique. En tout cas, elle faciliterait singulièrement une reprise de l’offensive de notre part et nous permettrait tous les espoirs »[18], surtout si la Royal Navy l’emporte sur la marine allemande : « Il semble qu’en pareil cas, la victoire sur mer altérerait, dans des conditions considérables, l’effet moral produit par la défaite sur terre, et que le gouvernement trouverait, dans la nation tout entière, un appui des plus sûrs pour la continuation de la guerre » [19].

L’Alliance crée à la fois une obligation morale et la perspective d’un redressement : tant que les armées allemandes sont engagées en Russie, l’espoir d’un redressement subsiste. Plus central au scénario de « l’autre Siècle », une victoire navale anglaise exercerait un puissant effet moral, sans apporter de soulagement militaire direct. Pour Mordacq, l’éventualité d’un abandon de la lutte parait exclue, parce que l’on n’imagine pas que la défaite initiale puisse affecter aussi profondément les armées russes que les armées françaises.

Dans cette situation improbable, mais qui aurait résulté d’un renversement du sort des armes sur la Marne, que pouvait l’Angleterre ?

Au-delà de la défaite française, la guerre continue sur mer et outre-mer

Le récit de « l’autre Siècle » évoque bien les tensions que l’armistice aurait suscitées entre les alliés, français et britanniques. Il omet pourtant un évènement historique préfigurant la situation de Juin 1940.

Le 5 septembre en effet, les gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, désireux d’affirmer une volonté de lutte commune à travers les aléas que peut réserver le conflit en cours, ont signé le Pacte de Londres[20] définissant leurs engagements mutuels : « Les gouvernements britanniques, français et russes s’engagent à ne pas conclure de paix séparée au cours de la présente guerre ; les trois gouvernements conviennent que, lorsqu’il y aura lieu de discuter les termes de la paix, aucune des puissances alliées ne pourra poser de conditions de paix sans accord préalable avec chacun des autres alliés »[21]. On s’étonne de ne pas trouver dans l’ouvrage cet aspect d’anticipation des déchirements de juin 1940.

Dans le scénario, la détermination anglaise se traduit par une réaction énergique à la défaillance française. Nous ne pouvons développer ici le scénario de la guerre navale et des expéditions orientales par lequel l’Angleterre fait valoir la puissance de la Royal Navy. Sous la plume de Robert Frank[22], le récit prend une nouvelle dimension, qui ne manque ni d’envergure, ni d’originalité, mais parfois, à nos yeux, de vraisemblance. On peut trouver en effet que la participation américaine, dans sa rapidité et son efficacité, sacrifie trop à un tropisme de la Deuxième Guerre mondiale, transposant à 1915 les potentialités qui se déploieront historiquement en 1942, mais étaient loin d’exister alors.

La « grand fleet » à la mer, source: site historypress.co.uk

Sous la plume de Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, la perspective s’élargit encore à l’Inde et à l’Extrême-Orient pour décrire l’affirmation de la puissance allemande bien au-delà du territoire européen. Alors que l’on a du mal à suivre les auteurs dans leur présentation systématiquement bénéfique du déploiement de la Einflusspollitik germanique, il est une région où convient volontiers que le scénario contrefactuel aurait été plus favorable que l’histoire déroulée jusqu’à nos jours. Une Allemagne victorieuse aurait instauré, avec son allié turc, une sorte de condominium de fait sur le croissant fertile syro-irakien. Il n’y a guère de doute qu’une telle organisation politique régionale aurait été de loin préférable au partage mis en place en application des accords Sykes-Picot. Corolaire majeur de ce scénario, la dynastie hachémite, vite guérie du rêve d’un royaume arabe à Damas, n’aurait pas détourné son attention ni son énergie de La Mecque et du Hedjaz, résistant dès lors à l’ambitieux émir de Riyad, Ibn Séoud. Aujourd’hui encore, le wahhabisme serait resté un courant de l’Islam à l’influence limitée à quelques tribus de l’Arabie centrale et orientale.

Retour sur « l’Union Européenne du Kaiser »

C’est sous ce titre, « The Kaiser European Union » que l’historien anglais Niall Ferguson[23] a introduit en 1997 le scénario d’une union européenne naissant d’une victoire allemande en 1914 sous l’égide de Guillaume II, scénario avec lequel renouent les auteurs de « L’autre siècle ». Pour Ferguson toutefois, la victoire allemande aurait résulté de la non-participation anglaise, hypothèse plausible si les Allemands avaient évité ou même, plus probablement, limité leur mouvement à travers la Belgique. Les conditions imposées à la France, au terme d’un Septemberprogramm purgé des clauses concernant la Belgique, incompatibles avec la neutralité anglaise, sont donc semblables à celles que l’on trouve dans « L’autre siècle ». Pour Ferguson, l’avantage du scénario contrefactuel d’une victoire allemande ressort, a contrario, du constat suivant : « en combattant l’Allemagne en 1914, Asquith, Grey et leurs collègues ont fait en sorte que, quand l’Allemagne a finalement établi sa prédominance sur le continent, la Grande Bretagne n’était plus assez forte pour la contenir »[24].

On peut s’interroger sur la portée de cette vision. Dans un ouvrage précédent, Deluermoz et Singaravélou y voyaient une construction biaisée. Pour eux, « Niall Ferguson a mis l’outil contrefactuel au service de son révisionnisme historique »[25]. Sur le fond, ne resterait-il rien, dans l’Union Européenne que nous connaissons avec toutes ses limites et ses faiblesses, d’un patient et parfois douloureux processus de construction multilatéral ? Le constat du poids dominant de l’Allemagne dans l’Europe d’aujourd’hui doit-il, avec le concours du récit uchronique, être assimilé à l’exercice d’une puissance dominatrice ?

Parmi les protagonistes d’une idée d’Union européenne à l’image des phantasmes d’alors, se trouvaient quelques militaires, comme le futur général Serrigny, écrivant en 1909 : « Peu à peu, grâce à l’extension des marchés, les intérêts des peuples européens se resserrent, leurs discordes s’apaisent, et le temps ne parait plus éloigné où, pour opposer une digue aux empiétements des américains et des jaunes[sic], dont les intérêts politiques et économiques se trouvent diamétralement opposés aux nôtres, il deviendra nécessaire de fédérer les vielles races en un bloc intangible. Chacun commence à ressentir le besoin primordial du resserrement définitif des alliances et la nécessité fait ainsi jaillir les États-Unis d’Europe du domaine des chimères »[26].

Toutefois, ajoutait Serrigny, « la réalisation de la paix européenne, la seule que l’on peut envisager aujourd’hui, dépend entièrement d’une victoire de la république dans la guerre de demain ». S’il lui était donné de rouvrir les yeux, 110 ans plus tard, sans doute serait-il étonné à la lecture de « L’autre siècle» …

Et si…

…les auteurs s’étaient trompés de scénario…Nous ne serons peut-être pas les seuls à douter que la défaite française aurait établi une primauté radicale du pouvoir civil, ouvrant la voie à un 20e siècle apaisé, plutôt que renforcé, au moins pour un temps, l’emprise du militarisme sur la société et la politique allemande, ni à nous interroger sur le sens d’une Europe Unie sous la tutelle et par la volonté du Kaiser.

Dans la ‘correction’ du drame historique de 1914, nous aurions mieux vu le contrefactuel d’une solution politique de la crise de juillet, écartant durablement l’hypothèse de la guerre, « catastrophe originelle du 20e siècle ».

Dans cette voie, sans méconnaître la complexité du jeu diplomatique à imaginer, nous ne ferons que poser le point de bifurcation, par lequel ce jeu pouvait réussir : au lieu d’une mission Hentsch, historique, décidant de la retraite allemande, ou d’une d’une mission Dommes, contrefactuelle, relançant les armées du Kaiser à l’assaut, il s’agit d’introduire dans le rôle décisif d’inflexion de l’histoire une mission diplomatique effectivement prévue à l’été 1914, la mission Tyrrell.

Sir William Tyrrell, source: Wikicommons

Secrétaire privé du ministre Edward Grey, William Tyrrell était devenu la personnalité la plus influente de son entourage au Foreign Office[27]. Comme une partie des milieux dirigeants britanniques, il considérait que le renforcement de la puissance russe devait conduire l’Angleterre à un rapprochement avec l’Allemagne. Alors qu’étaient intervenus de nombreux signes de conciliation entre les deux pays, il apparaissait que les modalités d’un véritable rapprochement ne pouvaient être explorées que par un contact direct mené dans la plus grande discrétion. Nul n’était mieux désigné pour ce rôle que Tyrrell, élevé en Allemagne, apparenté au prince Radolin, ambassadeur à Paris au moment de la crise marocaine et ami du magnat silésien Blücher von Wahlstatt, descendant du fameux maréchal prussien. Proposé par Blücher le 8 avril 1914, le principe d’une mission Tyrrel est accepté le 15 par Jagow, secrétaire d’état à l’Auswärtiges Amt. L’agenda politique anglais devait toutefois en reporter à septembre la réalisation[28] : un retard fatidique…

Nous tenons ici le point de bifurcation vers un autre « autre siècle », où la première guerre mondiale aurait été évitée : Que la mission Tyrrell ait été mise sur pied plus rapidement, et le diplomate anglais pouvait se trouver à Berlin, en négociation avec Jagow, mais déjà reçu discrètement par Bethmann-Hollweg début juillet. Le contact direct, ainsi établi entre Bethmann et Grey, permettait de coordonner l’action des diplomaties britanniques et allemandes pour contenir le processus d’escalade nourri par leurs alliés respectifs. La voie était certes étroite pour assurer à la Double Monarchie Austro-hongroise le succès diplomatique nécessaire à l’apaiser tout en sauvegardant les intérêts russes et français en évitant un affaiblissement excessif de la Serbie. L’établissement d’un contact direct entre les deux personnalités qui pouvaient seules conduire ce processus lui donnait cependant de réelles chances de succès.

Sans développer ici ce scénario contrefactuel[29], il convient de remarquer que les historiens contemporains sont loin de tous partager l’idée d’une guerre inévitable, comme en témoigne un recueil d’essais publiés en 2007 par H. Afflerbach et D. Stenvenson[30]. Le général Falkenhayn, futur chef de l’état-major allemand, n’écrivait-il pas, le 22 mars 1912 : « Je ne partage plus la conviction que la guerre est inévitable. Sa Majesté est fermement décidée à maintenir la paix en toutes circonstances et il n’y a personne dans son entourage qui puisse le faire revenir sur cette dangereuse décision »[31].

Malheureusement, les évènements devaient, deux ans plus tard, en décider autrement.

[1] St. Audoin-Rouzeau, Septembre 1914 : La victoire allemande de la Marne, in L’autre siècle, p. 21

[2] Comme nous l’avons expliqué dans un article précédent de ce blog: Le raisonnement contrefactuel, méthode pour la réflexion historique.

[3] Op. cité, p.29

[4] Le lien entre la légende du coup de poignard dans le dos et le refus de reconnaitre la Marne comme une défaite allemande est souligné par A. Mombauer, The Battle of the Marne, p. 749 et 769.

[5] Cf. 1914, Une Europe se joue sur la Marne, p.180.

[6] Op. cité, p.30.

[7] Supériorité attestée, dans le récit uchronique, par un témoignage attribué à Marc Bloch, op. cité, p. 38.

[8] Op. cité, p. 36.

[9] Op. cité, p.41.

[10] Cf. Edmonds, 1914 Military Operations, p. 263.

[11] Op. cité, p. 42.

[12] Cité par Duroselle, Clémenceau, p. 474.

[13] Ibid. p. 44.

[14] Ibid, p. 46.

[15] Cf. cet exercice, avec la carte reproduite ci-après, est présenté dans notre ouvrage, Le Plan Schlieffen, pp. 98-103.

[16]In : La guerre au XXe siècle, Berger-Levrault, 1914, p. 142 ; aussi Politique et stratégie, p. 194.

[17] Op. cit., p. 288.

[18] Ibid., p. 290-291.

[19] Ibid., p. 285.

[20] A ne pas confondre avec un autre Pacte de Londres, la Convention passée avec l’Italie le 26 avril 1915 pour l’inciter à entrer en guerre contre les empires centraux.

[21] Renouvin, La crise européenne, p. 351.

[22] Dans le chapitre : Le Royaume-Uni et les Etats-Unis : les dimensions mondiales de la guerre de 1914-1915.

[23] What if Britain had ’stood aside’ in August 1914, in Virtual History, edited by Niall Ferguson.

[24] Art. cité, p. 280.

[25] Pour une histoire des possibles, p. 178.

[26] Bernard Serrigny, Les conséquences économiques et sociales d’une prochaine guerre, Paris, Giard et Brière, 1909, p. 466.

[27] T.C. Otte, Detente 1914 : Sir William Tyrell’s secret mission to Germany, The Historical Journal, 56(1), 2013

[28] Otte, art. cité, p. 180.

[29] Dont nous discutons certains éléments dans notre ouvrage précité, pp. 533-539.

[30] An Improbable War, The Outbreak of World War I and European Political Culture before 1914.

[31] Cité par Afflerbach, The Topos of Improbable War, in op. cité,p. 168-169. On mesure à ces propos qu’il aurait été bien difficile d’imposer à cette caste militaire, victorieuse dans le scénario de « l’autre siècle », l’abandon d’une politique de puissance pour une politique d’influence !